この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。

◆日本の神々の世界(八百万の神々)、大自然に宿る日本人の原風景

日本の神々の世界(八百万の神々)は、豊かな森と水の日本列島という風土が醸し出した神々の記憶である。私たちは普段、神の存在を意識することなく生活している。

しかし、気付かなくとも、私たち日本人のものの見方や行動を規定している「何か」がある。その何かとは・・・。

この日本人の意識の底に眠った記憶とは、太古の昔から今日に至るまで、この豊かな森と水の日本列島という風土のなかで育成されてきた、日本人の精神的遺産である。

日本の神々の世界(八百万の神々)は、私たちの意識の底に眠った神々の記憶でもあり、大自然に宿る日本人の原風景でもある。

日本人は太古より、「カミ」の坐す(います)ことを感知し、「カミ」の宿る神木を、磐座(いわくら)を、神体山を信仰してきた。姿なき「カミ」は、おのずと感知されるものでなく、人間の感性の源である「魂」と直接に響きあう存在であったのである。

スサノヲ (スサノオ)

◆天神祭(大阪天満宮)と菅原道真の謎(四)

◆◇◆大阪天満宮と天神祭、千余年の歴史ある浪速っ子の祭り

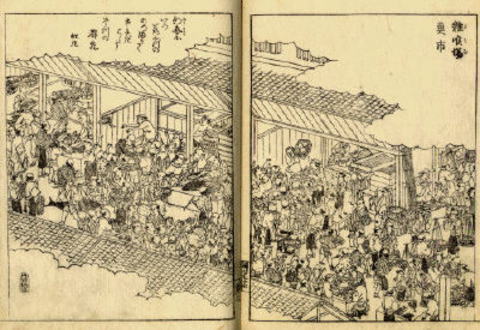

天神祭が行われる大川は江戸時代には「出船千艘・入船千艘」 といわれ各藩の蔵屋敷がずらっと建ち並んでいたところである。また天満橋と天神橋の間には青物市場、堂島には米市場、雑喉場(ざこば)には魚市場があってたいそう賑わっていた。水を守り自然を大切にしながら、そこに神様をお迎えするというのが天神祭の基本であったのだ(※注1)。

千余年の歴史ある大阪天満宮(※注2)の天神祭は、厳粛な神事として古式の伝統を由緒正しく守りながらも、その時代時代の社会情勢にダイナミックに反応して今日に受け継がれてきた(天神祭は浪速っ子に支えられて続けられてきた)。

しかし、歴史ある天神祭も幕末の政変(※注3)や二度の世界大戦で中断があったが、昭和二十四年に船渡御が復活。また、戦後二回ほど中止になったことがある。一回目は昭和三十三~三十四年のスターリン暴落で大阪の経済が落ち込んだ時だ。二回目は昭和四十九年の石油ショックの時である。

また、地盤沈下の影響で大川を遡航するという現在の形になったのは昭和二十八年からのことである。天神祭には幾多の変遷があり、その存続が危ぶまれた時期もあった。しかしその度に困難を打開し、伝統を守り、盛り上げていったのは浪速っ子の土性骨と心意気であった。天神祭は今も、そうした人々の熱いエネルギーに支えられ発展している。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1)「鉾流し」の古式・鉾流神事は、水運等の事情で江戸時代初めには雑喉場(ざこば)の地に行宮が設定されるようになり、その本来の意味が失われたため中止になる。その復活は約三百年後の昭和五年(一九三〇年)のことだ。

行宮の方は、雑喉場から戎島に、その後の明治には松島に移された。いずれにしても、江戸時代以来、本来のスタイルは失われている。なお、現在は鉾が「神童」によって流されるだけだが、この神事の直後、旧行宮の松島に神使が向かうともされている。

(※注2)大阪天満宮の創始(御鎮座)は、平安時代中期に遡る。菅原道真公は、延喜元年(九〇一年一月二十五日)、政治の上で敵対視されていた藤原時平の策略により昌泰四年(九〇一年)九州太宰府の太宰権帥(だざいごんのそち)に左遷されることになる。

菅公は、摂津中島の大将軍社に参詣した後、太宰府に向ったが、二年後にわずか五十九歳でその生涯をとじる。(延喜三年/九〇三年二月二十五日)その約五十年後、天暦三年(九四九年)のある夜、大将軍社の前に突然七本の松が生え、夜毎にその梢(こずえ)は、金色の霊光を放ったという。

この不思議な出来事を聞いた村上天皇は、これを菅公に縁の奇端として、同地に勅命を以て鎮座された。大将軍社は、その後摂社として祀られるようになったが、大阪天満宮では、現在でも、元日の歳旦祭の前に大将軍社にて「拂暁祭(ふつぎょうさい)」という祭りを行い、神事の中で「祖(そ)」と言ういわゆる借地料をお納めする習わしになっている。

(※注3)現在のご本殿は、弘化二年(一八四五年)に再建された物だ。この大阪天満宮は、江戸時代の記録に残るだけで七度もの火災に遭い、なかでも大阪市中を焼き尽くした享保九年(一七二四年)の妙知焼けや、大塩平八郎の乱による天保八年(一八三七年)の大火では、全焼してしまう。その約八年後に、大阪市中の氏子や崇敬者又献身的な奉仕者によって、現在のご本殿が再建された。

スサノヲ(スサノオ)

◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(十六)

◆◇◆祇園祭(祇園御霊会)、スサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)と八坂造

八坂の地の八坂郷(※注1)は、山城国愛宕郡を構成する十三郷のひとつで、東山の麓にあり、坂が多いことから八坂と名付けられたそうだ。東山の西麓には、かなり古くから有力な集団がいたようである。

このあたりは、四世紀後半から五世紀代にかけての首長墓も多く存在する。また、『新撰姓氏録』の山城国諸蕃(渡来人)条に「八坂造(やさかのみやつこ)は狛(こま)国人の留川麻乃意利佐(るかまのおりさ)より出づるなり」と記され、当地には狛=高麗(こま・高句麗)から渡来した人々が「八坂造」となり、勢力を張っていたとみられる。

八坂神社の社伝によると、斉明天皇二年(六五六)高麗の調度副使伊利之使主の来朝にあたって、新羅の牛頭山に坐す素戔嗚尊を祀ったことに始まると伝えている(※注2)。伊利之(※注3)は『新撰姓氏禄』によると八坂造の祖である。

(※注1) この八坂の地は高句麗系氏族ゆかりの場所でもあった。京都のある山城国は、秦一族によって開拓されたが、そのあと高句麗系渡来人も山城国に入り、秦氏には及ばないが、今もその足跡を多く残している。

『日本書紀』の欽明天皇二十六年(五六五)条に、「高麗人頭霧 耶陛等、筑紫ニ投化テ山背国ニ置リ。今ノ畝原、奈羅、山村ノ高麗人ノ先祖ナリ。」とある。これらの場所は、奈良に接した京都府南部の相良郡のあたりに推定され、かって大狛、下狛の二郷があり、今も地名に残っている。

ここは渡来系の狛造氏のいたところだ。今はない高麗寺や狛寺も、狛造氏によって建てられたものであろう。また、高麗国使のための施設である相良館があったことも、『日本書紀』に記録されている。

(※注2) 八坂神社のおこりは、斉明天皇二年(六五六)、高句麗の副使の伊利之使主が素戔嗚尊(須佐之男命)を八坂郷に祀り、八坂造の姓を賜わったのにはじまるという。六世紀以前、山城国に入ってきた高句麗系渡来人が相良郡に定住していて、そういう背景のうえに八坂神社が祀られた。やがて平安京に遷都して、高麗氏族の主流も八坂郷に移ったのであろう。

(※注3) 八坂神社の祭祀は、古くには八坂造の子孫が務めていたようだ。伝わる系図によれば、伊利之の子・保武知は山背国愛宕郡八坂の里に居住して八坂造を賜り、八坂保武知と称した。以後、子孫は八坂の里に住したという。

そして、真綱に至って、紀長谷雄の曾孫忠方の娘を妻として、二人の間に生まれた貞行は剃髪して行円を名乗り、永保元年(一〇八一)祇園社執行となる。以後、かれの子孫が代々祇園社執行を務めたとある。しかし、伝わる系図は中世の頃で途切れている。おそらく、中世になる比叡山の末寺として、執行職が派遣されていたものと考えられる。

スサノヲ(スサノオ)

◆メッセージ2

日本は明治維新後の近代化、戦後の国際化、現代の高度情報化へと西洋的価値観(一神教的価値観)を吸収することに邁進する中(これも日本の文化的特性である寛容性の現れだが)、経済的には大国になりました。

しかし、気付くと自らの拠りどころ、依って立つ場所、日本人としてのアイデンティティ、日本人の精神的故郷を見失ってしまいました。さも根無し草のようにただ彷徨うような、うわついた軽い存在になってしまったのです。

海外の文化や伝統を学び受け入れることも必要で重要なことですが、まずは、自らの文化や伝統を理解し、自信を持つ必要があるのではないでしょうか(戦前のような屈折した・閉ざされた民族意識には大きな問題があるが)。

日本の伝統的文化には、海外に誇れる魅力(人々を魅了し心を惹きつけてやまない生き生きとした文化の魅力=文化力)が多く存在します。まずそのことに日本人自身が気付くことではないかと思います。

元々日本人は古くから、自然の山川草木すべてに様々な神々を見る自然的宗教観を持っていました(神々しい何かの存在を感じとる「神道的感覚」ともいうべきもの)。

日本人は、自然を人間と対立するものと考えるのではなく、素直に自然の恵みは神々の恵みであると考えたのです。この自然に生かされ神々に生かされ、自然と共に生き、神と共に生きてきたという感覚が、八百万の神々の世界(多神教の世界観)を生み出しました。

つまり、日本人とっては、人間が住む世界と神々が棲む世界が共有・共存されている国であったのです。しかし、日本の近代化は、この感覚にズレを生じさせ、日本人の精神的故郷を見失わせてしまいました。

自然は人間の支配のもとに征服・管理する対象(つまり人間と自然を対立するものとして捉える考え)とした西洋的一神教の価値観(アメリカに象徴されるようなキリスト教的文明観、後に近代科学へ)に限界が見えてきました。

こうした考えは、人間の傲慢さを助長し、歪んだ人間至上主義に陥らせ、修復不可能と思われるほど深刻な環境破壊をもたらします。

二十一世紀、国際社会や地球環境が危機的状況にある世界にとって、このような自然のすべてに神を認め(山川草木すべてに自律的な神を見るような自然に対する繊細な感性、自然も生命もすべて循環し共生的に存在するというエコロジカルな考え方)、八百万の神を崇め調和していく(八百万の多様なものを包含しうる寛容な精神性)ような日本の伝統的精神文化(神道的精神、日本人のアイデンティティ)が、世界が諸問題を解決し対立から融合の時代に進む上で、大変重要な意味を持つことになるでしょう。

つまり、私たちのこのような考え方が、民族・文化・宗教などの対立する人々の仲立ちをする役割を果たし得る可能性を持つのです(お互いがお互いを認め合い、一つの文化として尊重し合うような「共存」の意識・思想として)。

日本仏教ではこれを、「山川草木国土悉皆成仏」(大乗起信論の本覚思想)とか「一切衆生悉有仏性」(涅槃経)といった言葉で表します。自然界のすべてのものには仏性(神性、霊性)が宿り仏になるという意味です。

これはアニミズムというより、ドイツの文豪・ゲーテや、オランダのユダヤ系哲学者・スピノザや、古代インド宗教哲学書「ウパニシャッド」に見られるような汎神論に近いのかも知れません(ゲーテは思想家でもあり、スピノザは純粋に哲学であり、ウパニシャッドも宗教というより哲学の部類に属すると考えられ、仏教もまた宗教というより哲学・思想として捉える向きもある)。

また、明治時代に日本に来て、西洋人として初めて出雲大社を昇殿参拝したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、いろいろな事象の中に神を見出す神道の神感覚を次のように表現しています。

「この大気そのものの中に何かが在る・・・うっすらと霞む山並みや怪しく青い湖面に降りそそぐ明るく澄んだ光の中に、何か神々しいもの感じられる・・・これが神道の感覚というものだろうか」と。

ハーンは、空気の中にも、太陽の光の中にも、水や海や山や森や風の中にも「神々しい何か」の存在を感じとるのが「神道の感覚」だといいます。この神道の感覚は、「豊葦原の瑞穂 (水穂)の国」(豊かな葦の生い茂る水と稲穂に恵まれた国)という風土の中で時間をかけて育まれたものなのです。

いま国際紛争や環境問題を解決するためには、新たな人間と人間、自然と人間、宇宙と人間との関係を再構築しなければならないのかもしれません。

そのとき、根底(根本・源泉)になるもの(精神原理)は、かつて日本人が保持していた自然に対する謙虚さです(日本人が内在的に備えていた感性・神道的精神とは、多種多様な価値を認めるところにある。自然は多種多様な生命が存在するから美しく豊かなのだ)。

日本人の自然観(宗教観)は、世界の問題に対して大きなサジェスションや示唆を与えてくれるかもしれません。

スサノヲ(スサノオ)

◆天神祭(大阪天満宮)と菅原道真の謎(三)

◆◇◆大阪天満宮と天神祭、天神祭の流れ(2):本宮祭

(4)、翌二十五日の十四時、本宮の本殿で夏大祭が斎行され、菅原道真公の御神霊を御鳳輦(ごほうれん)に遷し、天満宮から船着場の天神橋までの約四キロメートルを、催太鼓を先頭に約三千人の渡御列が陸渡御(※注2)する。やがて夕焼けに川面が染まる頃、船渡御が始まる。そして渡御列は次々に船に乗り込む。

(5)、同日の十八時、御神霊を乗せた御鳳輦(ごほうれん)などの奉安船を中心に、各講社の供奉船が取り囲んで天神橋から大川を遡って行く。一方、川上の飛翔橋からは奉安船を迎えるための奉拝船が下って行く。双方合わせて百隻あまりだ(※注3)。

大川の中流に差し掛ると、御鳳輦船(ごほうれん)では厳粛に水上祭が始まる。一方、川の中ほどに固定された舞台船では、厳かな神楽や多彩な伝統芸能が上演され、天神祭囃子が天に届けとばかりに鳴り響きく。前日から堂島川・大川・道頓堀川などを鉦や太鼓を打ち鳴らして漕ぎ回っていたドンドコ(どんどこ)船の若衆の威勢のいい掛け声が祭りムードをかきたてる。

(6)、同日の二十時、大川の両岸に並ぶ八十基の衛士(えじ)篝の火が水面を照らし、二千発あまりの仕掛け花火や打ち上げ花火が夜空を華やかに彩り、照明で浮かび上がる大阪城をバックに、百隻あまりの渡御船が進み、祭りは最高潮に達する。

三時間あまりの船渡御が済み、奉安船・供奉船が船着場に到着、宮入りが始まる。シンガリを務めた玉神輿が、待ち構えていた催太鼓と次々に「大阪じめ」で手打ちするのは二十二時頃となる。そして本殿では還御祭(かんぎょうさい)が斎行され、熱く燃えた二日間の幕を閉じる(※注4)。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注2)神様に氏地の平安を御覧いただこうと、氏子たちが御迎えの行列を組んだのが陸渡御・船渡御の始まりです。陸渡御列の中心は、 神霊を奉安する御鳳輦(ごほうれん=御守護神様が御乗りになられた御車)ですが、この前後を催太鼓や神輿(みこし)、神具、牛車、旗、鉾などが供奉して氏地を巡回し、天神橋北詰めの乗船場まで進みます。かつての氏地各町では、地車(だんじり)を曳いて神様の渡御を悦びましたが、安永九年(一七八〇年)には八十四輌もの地車が宮入りした記録があります。現在では、一輌だけ残った三ツ屋根地車が渡御列に御奉仕しています。

(※注3)江戸時代には、氏子・崇敬者の仕立てた数多の船が、舳先(へさき)に御迎人形を立て、意匠を競って船体を飾り立て、御旅所へ御迎えの船列を整えた。昭和十二年(一九三七年)の船渡御列は、二百艘に達したというが、現在は警備の都合もあり、約百艘に制限している。

昭和二十八年(一九五三年)、地盤沈下により橋桁が下がって船列の航行に支障が生じたために、それまでとは逆方向に大川を遡行するというコースの大変更を行い、現在に至っている。

(※注4)このように、神は短い旅をするのだ。宵宮(御旅所)から本宮(天満宮)への旅である。神が旅することをお渡り・渡御という。神を行宮でお迎えし、祭場へとお連れすることこそが本来の「渡御」である。

普通の祭りでは、地上に降りた神は馬に乗って移動するが、それが天神祭では船なので、船渡御となるのである(現在はこのお迎えの船渡御は失われ、船渡御と言えばもっぱら二度目の「還御」にのみ用いられている)。

神が来て祭りが始まり、神が去ると祭りが終わる。これが祭り本来の始まりと終わりなのである。

スサノヲ(スサノオ)