◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(十)

◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、佐陀神能:スサノヲ命とヤマタノオロチ(2)

スサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)は高天原を追放され、出雲国の肥の河上の鳥髪(船通山、一一四三メートル、大砂鉄地帯)という地に降ったと『古事記』は記している。ただ、『日本書紀』一書には、安芸の可愛(え)の河上に降ったとしたり、新羅のソシモリ(曾尸茂利)に降り、そこから船で日本の紀伊に渡るとし、また別の一書では、クマナリ(熊成)峯から根の国に渡ったとする異説を収録している。

また、『日本書紀』一書は、スサノヲ命は、長雨の降る中を蓑笠姿で彷徨い歩いたが、どこの家も留めてくれるところがなく、スサノヲ命の辛苦難渋の流浪の様子を描いている(『備後国風土記』逸文では、蘇民将来の説話として登場する。沖縄にも類似の説話がある)。

出雲の肥の河上の鳥髪に降ったスサノヲ命は、斐伊川を流れる箸をみて、上流に人がいると知り尋ねてみると、そこには国つ神・大山津見神の子でアシナズチ(足名椎・脚摩乳)、テナズチ(手名椎・手摩乳)の老いた夫婦とその娘のクシナダヒメ命(櫛名田比売・奇稲田姫命)が嘆き悲しんでいた。

そこで、スサノヲ命はヤマタノオロチ(八俣大蛇=八岐大蛇=八俣遠呂智)の生贄にされようとしていたクシナダヒメ命を助けようとする。スサノヲ命はヤマタノオロチを酒に酔わせ、眠らせておいて十拳剣で斬り殺し、肥の川は血に変わったという。

大蛇の尾を切り裂いたところ、霊剣・草薙剣(草那芸の大刀・都牟刈の大刀)が出てきたので、姉神であるアマテラス(天照大御神)に献上し、これが後の三種の神器の一つになったという。

スサノオ命は、クシナダヒメ命と結婚をして、出雲の須我(須賀)に宮殿を造って住む。このとき、「八雲たつ 出雲八重垣 妻籠に 八重垣作る その八重垣を」という有名な歌を作ったという。また、この二人の間にもうけた子孫が大国主命であるとしている。

このように、『古事記』に描かれたヤマタノオロチ(八俣大蛇=八岐大蛇=八俣遠呂智)は、凄まじい形容で描かれる(『古事記』は「是の高志の八俣のをろち年毎に来て喫へり。今、其の来べき時なるが故泣く。」・・・「彼の目は赤かがちの如くして、身一つに八頭・八尾有り。亦其の身に蘿及檜・椙生ひ、其の長谿八谷・峡八尾に度りて、其の腹を見れば悉に常に血爛れたり」と記す)。これは一体何を象徴しているのであろうか。

この解釈については、斐伊川が鉄穴(かんな)流しによって水が赤く濁ったとする説、斐伊川の姿(蛇体の水の精霊)を表しているとする説(竜神に人柱として生贄を捧げていたが、治水開拓にすぐれた英雄神が河川を治めた)、出雲での蛇祭を表しているとする説、大和政権からみた出雲のイメージとする説、高志(北陸地方)人の首長であるとする説、中国山脈の鉄山と鍛冶部(かぬちべ=タタラと呼ばれる漂泊的採鉱冶金鍛冶集団)であるとする説、あるいは、シベリアのオロチ族であるとする説など、じつに様々な説がある。

他にも、もともとは「怪物と人身御供」の説話ではなく、蛇体の水神と稲田の女神との神婚説話に、新たに人間的英雄神説話「ペルセウス・アンドロメダ型説話」が包摂したとする説もある。

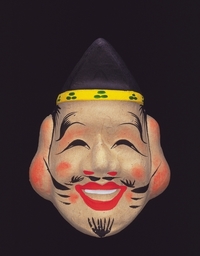

スサノヲ(スサノオ)

【出雲学】神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(一)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)

この記事へのコメント

最近の解釈では安芸は安来のことで、可愛は河合と言う島根県安来市の旧地名だと言うことです。出雲神話に安芸とは少しおかしいですからね。

Posted by 意宇国主臣 at 2006年11月12日 21:22

いま、薮田絃一郎著「ヤマト王権の誕生」が密かなブームになっていますが、

それによると大和にヤマト王権が出来た当初は鉄器をもった出雲族により興

されたとの説になっています。

そうすると、がぜんあの有名な山陰の青銅器時代がおわり日本海沿岸で四隅突出墳丘墓

が作られ鉄器の製造が行われたあたりに感心が行きます。当時は、西谷と

安来-妻木晩田の2大勢力が形成され、そのどちらかがヤマト王権となったと

考えられるのですがどちらなんだろうと思ったりもします。

西谷は出雲大社に近く、安来は古事記に記されたイザナミの神陵があるので神話との関係にも興味がわいてきます。

それによると大和にヤマト王権が出来た当初は鉄器をもった出雲族により興

されたとの説になっています。

そうすると、がぜんあの有名な山陰の青銅器時代がおわり日本海沿岸で四隅突出墳丘墓

が作られ鉄器の製造が行われたあたりに感心が行きます。当時は、西谷と

安来-妻木晩田の2大勢力が形成され、そのどちらかがヤマト王権となったと

考えられるのですがどちらなんだろうと思ったりもします。

西谷は出雲大社に近く、安来は古事記に記されたイザナミの神陵があるので神話との関係にも興味がわいてきます。

Posted by 大和島根 at 2008年11月01日 22:47