◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(十二)

◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、佐陀神能:スサノオ命とヤマタノオロチ(4)

さらに、『記・紀』の中のスサノヲ命(高天原で乱暴狼藉を働いた荒ぶる神)と、『出雲国風土記』の中のスサノヲ命(飯石郡須佐郷を拠点とする呪術的性格を持つ牧歌的な神・おおらか農耕神)の性格は、まったく異なっている。

すると、元々のスサノヲ命は、『出雲国風土記』にみられる性格の神であり、『記・紀』神話に取り込まれる際に、スサノヲ命の武神的な御子神(出雲地方の鍛剣の業に従事した人たちが奉斎していた神・ツルギ命は、スサノヲ命の御子神・ツルギヒコ命=都留支日子命とされる)たちの性格を加味して、新たなスサノヲ命が形成されたとも考えられるのだが・・・。

また渡来の神(新羅の蕃神、『日本書紀』一書には新羅のソシモリ=曾尸茂利に降りたとする記述がある)とする説もあり、韓鍛冶部(からかぬちべ)が奉じていた新羅の巫覡神が土着して須佐の神となったのであろうか・・・。まったくの蕃神(渡来の神)ではなく、出雲土着の神と新羅の巫覡神が結び付いたためであろうか(韓土と往来していた紀伊の海人によるものであろうか)・・・。

また、「スサノヲ」という名前についても古来幾多の解釈がなされてきた。スサついては、『出雲国風土記』の飯石郡須佐郷には、「この国は小さい国だがよい国だ。自分の名を石や木に留めるのではなく、土地の名に留めよ」とあり、スサノヲは須佐の土地の男としている。

また、スサノヲのスサは荒れすさぶる男という意味を込めているとする国学の本居宣長の説もある(スサという言葉の響きが「すさぶる」を連想させ、高天原で乱暴狼藉を働く出雲系の神とする物語が作られたのかもしれない。そうすることにより、朝廷はオオクニヌシ命をスサノヲ命の子孫として位置付けることができるのである)。

他には、スサノヲのスサは朝鮮語で巫の意味で、シャーマン(古来より、シャーマンと鍛冶部は関連がありそうだ)を表すススングに由来するとし、ススングがスサヲとなったとしている(渡来した鉄の神)。

つまり、スサノヲ命は朝鮮半島から渡来した新羅系の蕃神(外来神)であり、飯石郡須佐がスサノヲ命の出雲における本貫地であるとするものである。そこから、スサノヲ命を祖神とする集団の勢力が大原郡・神門郡へ伸び、一部意宇郡や島根郡へと及んだとしている。

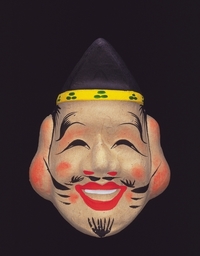

スサノヲ(スサノオ)

【出雲学】神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(一)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)

この記事へのコメント

スサノオがアマテラスに天叢雲剣を渡したのは、出雲が大和へ鉄器を供給したという、考古学的な見地と対応するのではと思います。しかし出雲神にはスサノオとオオクニヌシという2人の大物の神様がいるのかというのは、弥生後期の出雲の状況を見ればわかります。島根県安来市を中心とする東部出雲王朝(スサノオ)と島根県出雲市を中心とする西部出雲王朝(オオクニヌシ)があったのです。東部出雲王朝は早期に発達し、長きに渡って繁栄しヤマトへの鉄器供給を行った。西部出雲王朝は東部の分家として発達したが、東部よりも発展しやがて、北陸あたりまでの日本海沿岸に渡る大国家を作りました。それで大国主といわれます。しかし、それより少し遅れて大和が発展し、西部王朝は短命に終わり、これが国譲りに対応します。一方、大和から見ても東部王朝は本宗家だったので、スサノオとアマテラスは兄弟と言う設定になっていますが、この事情のため滅ぼさなかったと考えられ、この子孫が蘇我氏のような大豪族になって行くと思われます。

Posted by たたら at 2009年09月10日 21:32