この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。

◆宮崎駿の『もののけ姫』、宮崎駿の作品に流れる思想

◆◇◆宮崎駿監督のアニメ映画『もののけ姫』、宮崎駿の作品と思想

テレビで宮崎駿監督のアニメ映画が放映されると、高視聴率を取るそうだ。宮崎駿監督のアニメ映画には私たちを惹きつける何かがある。『もののけ姫』という作品に流れる宮崎駿の思想とは・・・。

この『もののけ姫』という作品は、『千と千尋の神隠し』やその他の作品に比べて、特に宮崎駿監督の思想性が前面に出た作品である。

宮崎駿監督は、この作品に自分の思い(思想)をストレートに盛り込んでいるようにも思える。気負い過ぎて(いろいろと盛り込みすぎて)、見る側からすると多少窮屈な印象を受けなくもないが・・・。

どちらかというと、他の作品に比べて遊びが少なく、正面から「自然と人間」という大きなテーマを押してこられるような圧迫感さえ感じる。

今までの宮崎アニメには、どこかで必ずホッと息を抜けるような場面があったものだが、この作品は見終わるまで気が抜けなかった。

しかし『もののけ姫』のテーマ「ともに生きろ」(人間は自然と戦いながら生きるしかないのか。自然と人間との共存の道はあるのか)は、『風の谷のナウシカ』の人間による「自然破壊と環境汚染」とその後の「腐海と王蟲の人間への逆襲」として語られ、その意味では宮崎駿監督の思想が一貫して流れているテーマである。

スサノヲ(スサノオ)

◆天神祭(大阪天満宮)と菅原道真の謎(九)

◆◇◆大阪天満宮と天神祭、大阪天満宮と菅原道真公

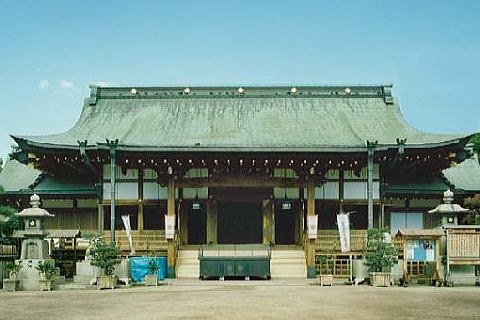

大阪天満宮の創始(御鎮座)は、平安時代中期に遡る。菅原道真公は、延喜元年(九〇一年一月二十五日)、政治の上で敵対視されていた藤原時平の策略により昌泰四年(九〇一年)九州太宰府の太宰権帥(だざいごんのそち)に左遷されることになる(※注1)(※注2)(※注3)(※注4)。

菅公(菅原道真公)は、摂津中島の大将軍社に参詣した後、太宰府に向うが、二年後にわずか五十九歳でその生涯をとじる(延喜三年/九〇三年二月二十五日)。その約五十年後、天暦三年(九四九年)のある夜、大将軍社の前に突然七本の松が生え、夜毎にその梢(こずえ)は、金色の霊光を放ったという。この不思議な出来事を聞いた村上天皇は、これを菅公(菅原道真公)に縁の奇端として、同地に勅命を以て鎮座された。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1)菅原道真公は、多少の不遇の時を過ごしたが、宇多(うだ)天皇に寵愛され昌泰二年(八九九)、ついに左大臣藤原時平(ときひら)に次いで従二位右大臣となる。これは学者の家柄に生まれたものとしては、異例の出世であった。

しかし、それが左大臣藤原時平(ときひら)を初めとする多くの人の嫉妬と猜疑を招き、「天皇の廃立を謀った」として(むろん時平らの策謀だが)、遂に昌泰四年(九○一年)一月、九州の大宰府に配流(はいる)となる(太宰権帥〈だざいのごんのそつ〉に左遷。これは中央政界での失脚を意味する)。

(※注2)昌泰四年(九○一年)二月一日、菅原道真はあわただしく都(平安京)をあとにし、九州の大宰府に向うが、厳しい監視のもと食料や馬の支給も無く過酷な旅であったようだ。大宰府での暮らしも、惨めの一言に尽きるもので、粗末な家屋に井戸も無く、老齢で病みがちな菅原道真は自ら井戸を掘らなければならなかった。

それ以来、菅原道真は憤懣やるかたない日々を過ごすことになるが、流されて二年後の延喜三年(九○三年二月二十五日)、菅原道真は大宰府で亡くなる(五十九歳の生涯を終える。無念の死であったのであろう)。

(※注3)菅原道真の屍を、近臣の味酒安行(うまさけのやすゆき)たちが牛車で運んでいると四堂(よつどう)という場所で、急に牛が歩みを止めて動こうとしなくなったので、その地に菅原道真を埋葬、そして延喜五年(九○五年)、御堂を建て、安楽寺と称したとされている。これが大宰府の起源である。京での崇りの後ちの、正一位太政大臣の贈位。最後は天満大自在天神(天神様)と崇められ親しまれる神となる。

(※注4)天神様はもと崇り神だ。平安京を震撼させた荒ぶる魂・怨霊の神で都人に恐れられていた。しかし、怨霊となった菅原道真公は神の位に昇り、「天満大自在天神」という神名で呼ばれるとようになる。そして天神様を祀る神社を「天満宮」といい、京都の北野天満宮を筆頭に、天神信仰は全国に広まった。現在全国の神社総数約八万社のうち、天満宮の数は一万二千社を超えるといわれている。

スサノヲ(スサノオ)

◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(二十一)

◆◇◆祇園祭(祗園御霊会)、祇園神は、スサノオ命(須佐之男命・素戔嗚尊)=武塔神=牛頭天王(4)

祇園社(祇園御霊会)の「祇園の神」(※注1)は「牛頭天王」(ごずてんのう)(※注2)とされているが、これも明治後スサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)に一本化され、八坂神社の祭神はスサノヲ命に改められた(※注3)。

それはスサノヲ命と牛頭天王は同体(※注4)だということからだ(同体化は、八坂神社創建の時点に遡る。社名も幾度も変わり実体を捉えるのは困難でる。しかし、津島神社の同体化の経緯から探ることができそうだ)。

妻神・子神である合祀の女神・頗梨采女(はりさいにょ)と八王子たちも、クシナダ姫と八柱の御子神とに変更された。女神・頗梨采女(はりさいにょ)と八王子たちは、元々は、道教の神々であった。頗梨采女は「歳徳神」であり八王子は「大将軍」などの八方位神であったのだ。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1) 古来より疫病除災の神として信仰を集めた「祇園の神」は、八坂氏(八坂造一族)の祀ったスサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)、道教系の牛頭天王(ごずてんのう)とその妃神頗梨采女(はりさいにょ=竜王の第三女)と子供たちである八王子であった。

しかし、江戸時代後期の平田神道(国学)や明治維新の「神仏判然令」によって、『記・紀』神話に基づいて編成し直され、スサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)とクシナダヒメ命(櫛稲田姫命)、とヤハシラノミコガミ(八柱神子神)ということに、無理やりに一本化される。

庶民からは、牛頭天王は、武塔天神ともいわれ中国の辟邪神天刑星の属性を持ち、頗梨采女は歳徳神として、八王子は大将軍・歳破神・豹尾神などのいわゆる遊行性の「金神七殺」系の神(「恐ろしい危険な神」であると同時に、「悪方向・災難からわれわれを守ってくれる神」)として、深く信仰されていく。

(※注2) 牛頭天王(天竺の牛の頭に似た「牛頭山にいたと伝えられ、そこにあった栴檀が熱病に効くところから、疫病などを防除すると信じられた)は別名「武塔天王」(武装して手に塔を捧げ持つ毘沙門天と同体異名とされた)とされるが、牛頭天王=武塔天王は、スサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)であると見なす所伝が古くからあった。

(※注3) 明治時代の初めの「神仏分離令」(神仏判然令)により改名するまで、八坂神社は祇園社と称して、「牛頭天王(ごずてんのう)」が祀られていた。

牛頭天王とは、もともとインドの祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の守護神で、日本では、疫病神(えきびょうしん)として考えられるようになった。

荒ぶる神性が、疫気を祓う威力を発すると古くから信仰上でとらえられてきのであろう。スサノヲ命は、一名を「糺(ただす)の神」ともいう。人々を悪疫から守り秩序ある状態に導く善神と意識されたからだ。

(※注4) スサノヲ命(須佐乃男命・素盞嗚尊)はその神威(霊威)の強大さからなのか(古代の人は、『記・紀』神話の荒れすさぶる神・スサノヲ命が、追放され辛苦を重ねた末、心を清めて、この世を救う善神・英雄神となるスサノヲ神話を通して、スサノヲ命・須佐之男命・素盞嗚尊に威力のある神、疫病防除の霊験を持つ神と信じたのであろう)、牛頭天王(疫神=疫病払いの神)と習合(同体化)する。

同体化は、八坂神社創建の時点に遡る。スサノオ命(須佐乃男命・素盞鳴尊)このように疫神(疫病払いの神)・農耕神・雷神・水神として崇拝されていくのだ。

スサノヲ(スサノオ)