この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。

◆メッセージ2

日本は明治維新後の近代化、戦後の国際化、現代の高度情報化へと西洋的価値観(一神教的価値観)を吸収することに邁進する中(これも日本の文化的特性である寛容性の現れだが)、経済的には大国になりました。

しかし、気付くと自らの拠りどころ、依って立つ場所、日本人としてのアイデンティティ、日本人の精神的故郷を見失ってしまいました。さも根無し草のようにただ彷徨うような、うわついた軽い存在になってしまったのです。

海外の文化や伝統を学び受け入れることも必要で重要なことですが、まずは、自らの文化や伝統を理解し、自信を持つ必要があるのではないでしょうか(戦前のような屈折した・閉ざされた民族意識には大きな問題があるが)。

日本の伝統的文化には、海外に誇れる魅力(人々を魅了し心を惹きつけてやまない生き生きとした文化の魅力=文化力)が多く存在します。まずそのことに日本人自身が気付くことではないかと思います。

元々日本人は古くから、自然の山川草木すべてに様々な神々を見る自然的宗教観を持っていました(神々しい何かの存在を感じとる「神道的感覚」ともいうべきもの)。

日本人は、自然を人間と対立するものと考えるのではなく、素直に自然の恵みは神々の恵みであると考えたのです。この自然に生かされ神々に生かされ、自然と共に生き、神と共に生きてきたという感覚が、八百万の神々の世界(多神教の世界観)を生み出しました。

つまり、日本人とっては、人間が住む世界と神々が棲む世界が共有・共存されている国であったのです。しかし、日本の近代化は、この感覚にズレを生じさせ、日本人の精神的故郷を見失わせてしまいました。

自然は人間の支配のもとに征服・管理する対象(つまり人間と自然を対立するものとして捉える考え)とした西洋的一神教の価値観(アメリカに象徴されるようなキリスト教的文明観、後に近代科学へ)に限界が見えてきました。

こうした考えは、人間の傲慢さを助長し、歪んだ人間至上主義に陥らせ、修復不可能と思われるほど深刻な環境破壊をもたらします。

二十一世紀、国際社会や地球環境が危機的状況にある世界にとって、このような自然のすべてに神を認め(山川草木すべてに自律的な神を見るような自然に対する繊細な感性、自然も生命もすべて循環し共生的に存在するというエコロジカルな考え方)、八百万の神を崇め調和していく(八百万の多様なものを包含しうる寛容な精神性)ような日本の伝統的精神文化(神道的精神、日本人のアイデンティティ)が、世界が諸問題を解決し対立から融合の時代に進む上で、大変重要な意味を持つことになるでしょう。

つまり、私たちのこのような考え方が、民族・文化・宗教などの対立する人々の仲立ちをする役割を果たし得る可能性を持つのです(お互いがお互いを認め合い、一つの文化として尊重し合うような「共存」の意識・思想として)。

日本仏教ではこれを、「山川草木国土悉皆成仏」(大乗起信論の本覚思想)とか「一切衆生悉有仏性」(涅槃経)といった言葉で表します。自然界のすべてのものには仏性(神性、霊性)が宿り仏になるという意味です。

これはアニミズムというより、ドイツの文豪・ゲーテや、オランダのユダヤ系哲学者・スピノザや、古代インド宗教哲学書「ウパニシャッド」に見られるような汎神論に近いのかも知れません(ゲーテは思想家でもあり、スピノザは純粋に哲学であり、ウパニシャッドも宗教というより哲学の部類に属すると考えられ、仏教もまた宗教というより哲学・思想として捉える向きもある)。

また、明治時代に日本に来て、西洋人として初めて出雲大社を昇殿参拝したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、いろいろな事象の中に神を見出す神道の神感覚を次のように表現しています。

「この大気そのものの中に何かが在る・・・うっすらと霞む山並みや怪しく青い湖面に降りそそぐ明るく澄んだ光の中に、何か神々しいもの感じられる・・・これが神道の感覚というものだろうか」と。

ハーンは、空気の中にも、太陽の光の中にも、水や海や山や森や風の中にも「神々しい何か」の存在を感じとるのが「神道の感覚」だといいます。この神道の感覚は、「豊葦原の瑞穂 (水穂)の国」(豊かな葦の生い茂る水と稲穂に恵まれた国)という風土の中で時間をかけて育まれたものなのです。

いま国際紛争や環境問題を解決するためには、新たな人間と人間、自然と人間、宇宙と人間との関係を再構築しなければならないのかもしれません。

そのとき、根底(根本・源泉)になるもの(精神原理)は、かつて日本人が保持していた自然に対する謙虚さです(日本人が内在的に備えていた感性・神道的精神とは、多種多様な価値を認めるところにある。自然は多種多様な生命が存在するから美しく豊かなのだ)。

日本人の自然観(宗教観)は、世界の問題に対して大きなサジェスションや示唆を与えてくれるかもしれません。

スサノヲ(スサノオ)

◆天神祭(大阪天満宮)と菅原道真の謎(三)

◆◇◆大阪天満宮と天神祭、天神祭の流れ(2):本宮祭

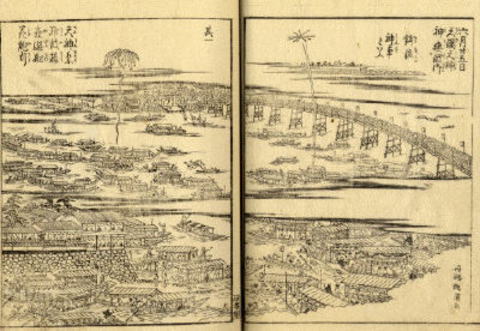

(4)、翌二十五日の十四時、本宮の本殿で夏大祭が斎行され、菅原道真公の御神霊を御鳳輦(ごほうれん)に遷し、天満宮から船着場の天神橋までの約四キロメートルを、催太鼓を先頭に約三千人の渡御列が陸渡御(※注2)する。やがて夕焼けに川面が染まる頃、船渡御が始まる。そして渡御列は次々に船に乗り込む。

(5)、同日の十八時、御神霊を乗せた御鳳輦(ごほうれん)などの奉安船を中心に、各講社の供奉船が取り囲んで天神橋から大川を遡って行く。一方、川上の飛翔橋からは奉安船を迎えるための奉拝船が下って行く。双方合わせて百隻あまりだ(※注3)。

大川の中流に差し掛ると、御鳳輦船(ごほうれん)では厳粛に水上祭が始まる。一方、川の中ほどに固定された舞台船では、厳かな神楽や多彩な伝統芸能が上演され、天神祭囃子が天に届けとばかりに鳴り響きく。前日から堂島川・大川・道頓堀川などを鉦や太鼓を打ち鳴らして漕ぎ回っていたドンドコ(どんどこ)船の若衆の威勢のいい掛け声が祭りムードをかきたてる。

(6)、同日の二十時、大川の両岸に並ぶ八十基の衛士(えじ)篝の火が水面を照らし、二千発あまりの仕掛け花火や打ち上げ花火が夜空を華やかに彩り、照明で浮かび上がる大阪城をバックに、百隻あまりの渡御船が進み、祭りは最高潮に達する。

三時間あまりの船渡御が済み、奉安船・供奉船が船着場に到着、宮入りが始まる。シンガリを務めた玉神輿が、待ち構えていた催太鼓と次々に「大阪じめ」で手打ちするのは二十二時頃となる。そして本殿では還御祭(かんぎょうさい)が斎行され、熱く燃えた二日間の幕を閉じる(※注4)。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注2)神様に氏地の平安を御覧いただこうと、氏子たちが御迎えの行列を組んだのが陸渡御・船渡御の始まりです。陸渡御列の中心は、 神霊を奉安する御鳳輦(ごほうれん=御守護神様が御乗りになられた御車)ですが、この前後を催太鼓や神輿(みこし)、神具、牛車、旗、鉾などが供奉して氏地を巡回し、天神橋北詰めの乗船場まで進みます。かつての氏地各町では、地車(だんじり)を曳いて神様の渡御を悦びましたが、安永九年(一七八〇年)には八十四輌もの地車が宮入りした記録があります。現在では、一輌だけ残った三ツ屋根地車が渡御列に御奉仕しています。

(※注3)江戸時代には、氏子・崇敬者の仕立てた数多の船が、舳先(へさき)に御迎人形を立て、意匠を競って船体を飾り立て、御旅所へ御迎えの船列を整えた。昭和十二年(一九三七年)の船渡御列は、二百艘に達したというが、現在は警備の都合もあり、約百艘に制限している。

昭和二十八年(一九五三年)、地盤沈下により橋桁が下がって船列の航行に支障が生じたために、それまでとは逆方向に大川を遡行するというコースの大変更を行い、現在に至っている。

(※注4)このように、神は短い旅をするのだ。宵宮(御旅所)から本宮(天満宮)への旅である。神が旅することをお渡り・渡御という。神を行宮でお迎えし、祭場へとお連れすることこそが本来の「渡御」である。

普通の祭りでは、地上に降りた神は馬に乗って移動するが、それが天神祭では船なので、船渡御となるのである(現在はこのお迎えの船渡御は失われ、船渡御と言えばもっぱら二度目の「還御」にのみ用いられている)。

神が来て祭りが始まり、神が去ると祭りが終わる。これが祭り本来の始まりと終わりなのである。

スサノヲ(スサノオ)

◆天神祭(大阪天満宮)と菅原道真の謎(二)

◆◇◆大阪天満宮と天神祭、天神祭の流れ(1):宵宮祭

(1)、天神祭のクライマックスが船渡御である。本宮の夜、篝火(かがりび)が水面に映え、花火が夜空を彩る、水の都の火と水の祭典が天神祭だ。

大阪の夏祭りといえば天神祭、七月二十四日の宵宮・二十五日本宮の二日間にわたって行なわれ、東京の神田祭・京都の祇園祭と共に日本の三大祭の一つとされている。祭りは「鉾流神事」で幕が上がる。

(2)二十四日の朝、七時半頃より本殿にて宵宮祭を斎行。八時半すぎ、白木の神鉾を手にした神童や供奉人、約二百人の行列が天満宮の表門を出発し、旧若松町浜の斎場へと向かう。

(3)、同日の九時(夏越祓いの神事の後)、鉾流橋畔で神鉾を持った神童が、神職と共に斎船(いわいぶね)で堂島川へ漕ぎ出し、龍笛の調べの流れる中、船上から神童の手によって神鉾(※注1)(※注2)(※注3)が流され、天神祭の無事と安全が祈願される。

十四時、六人の願人が催し太鼓に上がり重く太い音を打ち出しす。本殿には、各講の人々が次々にお祓いを受けに入って来くる。その度に催太鼓、地車と手打ちが繰り返される。

お祓いが一段落した十六時過ぎ、太鼓は地面に降ろされ、太鼓の下に丸太を敷いて、シーソーのように揺らしながら叩く。これは「唐臼(からうす)」というやり方です。この後、太鼓は氏地巡航に出発する。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1) 鉾流神事:大阪天満宮鎮座の翌々年の天暦五年(九五一年)に鉾流神事が始まったと伝えられている。これは社頭の浜から神鉾を流し、その漂着した地を斎場と定めて、そこに神様を御迎えする神事である。

鉾流神事は、 鉾に託して「穢(けが)れ」を祓(はら)う(京都・祇園祭の鉾と同じ)とともに、年に一度、神様が氏地を巡見されるという意味合いも持っている。

この神様のお出ましを奉祝するために「天神祭」がはじめられたのだ。ところが、寛永二十一年(一六四四年)の還御後は、常設の斎場(御旅所)が設けられたため、鉾を流す必要がなくなり、神事は途絶えてしまう。しかし、昭和五年(一九三〇年)に至って鉾流神事が復活され、現在も古式ゆかしく斎行されている。

(※注2) 鉾流神事は鉾流しで神が降りる場所を特定し、そしてそこへお迎えに行く神事である。それが「宵宮」であり、神迎えの儀式なのだ(これが祭りの始まりである)。

本来一日は夜から始まり、しかも夜は「神の時間」であった。そうしたことから、神をお迎えするのは夜ということになる。夕闇の訪れとともに、祭りは始まるのだ。これが「宵」宮の本来の意味である。

神は宵に本宮ではなく、鉾が流れ着いた所に降りる(神はいつも同じ所には降りるとはかぎらない。だから毎年祭りの都度、鉾を流し、その時々の神意をお伺いしたのだ)。

(※注3) 鉾流神事は天神祭以前の神事に由来するともされ、「穢れの祓え流し」の儀式だったと考えられている。もっとも、祓え流しには人形(ひとがた)が形代(かたしろ。ケガレを移す身代り)として使われていた。

その人形や形代は、下流へ、海へと流されていったんのである。そしてその海は常世へと至った(大祓え祝詞)。常世はまた、神のいる所でもある。古式では、鉾流しは旧六月一日に、六月二十五日に船渡御が行われた。

スサノヲ(スサノオ)

◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(十五)

◆◇◆祇園祭(祇園御霊会)、八坂神社の起源(2)

「祇園社」自身は、貞観十八年(八七六年)に南都の僧円如(一説には、常住寺の僧)が播磨国「広峯」(※注2)に祀られていた天竺の祇園精舎の守護神であった「牛頭天王(ごずてんのう)」を八坂郷の樹下(現在地)に移した「祇園堂」が始まりとされている(※注3)。牛頭天王が素戔嗚尊(すさのおのみこと)になって現れたともいわれている。

平安時代初期の元慶年間(八七七-八八四)、摂政・藤原基経(もとつね)がこの地に精舎・「観慶寺感神院」を建て、境内に本殿・「祇園天神堂」を設けた(承平四年・九三四年、「感神院社壇」を建立したとも伝えている)。

しかし、この神社が京の都人と深い関係をもち、規模が大きくなるのは何といっても「祇園御霊会(ぎおんごりょうえ)(のちの祇園祭)」が始まってからだ。「祇園御霊会」の成立は貞観十一年(八六九)とも天禄元年(九七○)ともいわれている。

(※注1) 八坂神社という社名は、意外と新しく、慶応四年=明治元年(一八六八)三月の神仏分離令により、その五月、「東山の八坂郷にこれあり候ふ感神院祇園社、今度八坂神社と称号相改め候ふ」と布告されたことによる(『太政類典』。

このとき祭神名も、仏教的・道教的な牛頭天王(ごずてんのう)・婆利女・八王子から、純神道の(神速)素盞嗚尊(かむはや・すさのおのみこと)・櫛稲田姫(くしなだひめ)・八柱御子命(はしはしらのみこのみこと)に改称された。

明治以前は、「感神院祇園社」ないしは単に「祇園社」と呼ばれてきた。だから、京都の人々は、今でも親しみ見込めて“祇園さん”と呼ぶ。それが、京都東山の八坂郷にあるところから、正式には「八坂神社」と称されることになったのだ。

(※注2) また、正史の『三代実録』貞観八年(八六六)七月十三日条に「播磨国の無位速素戔嗚尊神・・・従五位下を授く」とみることができるので、播磨に貞観以前より素戔嗚尊神を祀る神社があったことは確かなようである。それが広峯社(現姫路市内)であったようだ。

さらに、もと、北白川にあった東光寺の鎮守社である東天王社(現在、京都市左京区岡崎東天王町の岡崎神社)は、『改暦雑事記』(室町後期の成立)によると、貞観十一年、播磨から牛頭天王(ごずてんのう)を勧請して祀ったと伝えられている。

(※注3) 今日の八坂神社に直接に繋がる社祠ができたのは、平安時代に入ってからのようだ。その根拠は、鎌倉末期頃も成立とみられる『社家条々記録』に、「当社草創の根元は、貞観十八年、南都の円如上人、始めてこれを建立す。これ最初の本願主なり。」とあり、また同じ頃の『二十二社註式』(吉田家伝来の記録類には、「牛頭天王は、初め播磨の明石浦に垂跡して広峯に移り、その後北白川の東光寺に移り、その後、人皇五十七代陽成院の元慶年中、感神院に移る」とあり、さらに平安末期か鎌倉初期の『伊呂波字類抄』には「祇園・・・貞観十八年、八坂郷の樹下に移し奉る」と記されている。

スサノヲ(スサノオ)