◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(十六)

◆◇◆祇園祭(祇園御霊会)、スサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)と八坂造

八坂の地の八坂郷(※注1)は、山城国愛宕郡を構成する十三郷のひとつで、東山の麓にあり、坂が多いことから八坂と名付けられたそうだ。東山の西麓には、かなり古くから有力な集団がいたようである。

このあたりは、四世紀後半から五世紀代にかけての首長墓も多く存在する。また、『新撰姓氏録』の山城国諸蕃(渡来人)条に「八坂造(やさかのみやつこ)は狛(こま)国人の留川麻乃意利佐(るかまのおりさ)より出づるなり」と記され、当地には狛=高麗(こま・高句麗)から渡来した人々が「八坂造」となり、勢力を張っていたとみられる。

八坂神社の社伝によると、斉明天皇二年(六五六)高麗の調度副使伊利之使主の来朝にあたって、新羅の牛頭山に坐す素戔嗚尊を祀ったことに始まると伝えている(※注2)。伊利之(※注3)は『新撰姓氏禄』によると八坂造の祖である。

(※注1) この八坂の地は高句麗系氏族ゆかりの場所でもあった。京都のある山城国は、秦一族によって開拓されたが、そのあと高句麗系渡来人も山城国に入り、秦氏には及ばないが、今もその足跡を多く残している。

『日本書紀』の欽明天皇二十六年(五六五)条に、「高麗人頭霧 耶陛等、筑紫ニ投化テ山背国ニ置リ。今ノ畝原、奈羅、山村ノ高麗人ノ先祖ナリ。」とある。これらの場所は、奈良に接した京都府南部の相良郡のあたりに推定され、かって大狛、下狛の二郷があり、今も地名に残っている。

ここは渡来系の狛造氏のいたところだ。今はない高麗寺や狛寺も、狛造氏によって建てられたものであろう。また、高麗国使のための施設である相良館があったことも、『日本書紀』に記録されている。

(※注2) 八坂神社のおこりは、斉明天皇二年(六五六)、高句麗の副使の伊利之使主が素戔嗚尊(須佐之男命)を八坂郷に祀り、八坂造の姓を賜わったのにはじまるという。六世紀以前、山城国に入ってきた高句麗系渡来人が相良郡に定住していて、そういう背景のうえに八坂神社が祀られた。やがて平安京に遷都して、高麗氏族の主流も八坂郷に移ったのであろう。

(※注3) 八坂神社の祭祀は、古くには八坂造の子孫が務めていたようだ。伝わる系図によれば、伊利之の子・保武知は山背国愛宕郡八坂の里に居住して八坂造を賜り、八坂保武知と称した。以後、子孫は八坂の里に住したという。

そして、真綱に至って、紀長谷雄の曾孫忠方の娘を妻として、二人の間に生まれた貞行は剃髪して行円を名乗り、永保元年(一〇八一)祇園社執行となる。以後、かれの子孫が代々祇園社執行を務めたとある。しかし、伝わる系図は中世の頃で途切れている。おそらく、中世になる比叡山の末寺として、執行職が派遣されていたものと考えられる。

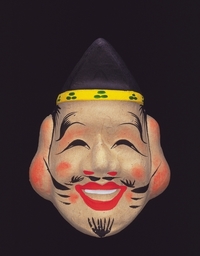

スサノヲ(スサノオ)

【出雲学】神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(一)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)