この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。

◆メッセージ1

「日本」とは何か?「日本人」とは何か?が知りたくて、日本と日本人の原点と基層を調べています。

私は専門的に学んだわけではありませんが、こうしたことに興味を持っています。まだまだ知らないこともたくさんあり、皆さんから多くのことを教えていただきたいと思っています。

今の多くの人が、あまりにも日本の文化や歴史のことを知らな過ぎ、外からの情報に翻弄され刹那的に行動しています。このような拠り所を失い根無し草のように漂う様を見ていると、しっかりと自分たちのアイデンティティを見つめ直し、日本列島の自然と風土の中で作り出してきた日本人と日本文化を自覚することが必要だと感じるようになりました。

国際化が叫ばれていますが、本当の意味で国際人になるためにも、自分を自国をしっかり伝えることが出来ての国際化・国際人だと思います。

特に日本の伝統文化・神話・古代史や地域に残る風習・祭り・行事など、古代人から現代人まで地下水脈のようにつながる精神世界に興味を持っています。日本の地域に残る風習や祭りは、豊かな森と水の日本列島という風土が醸し出した世界観(素朴な神々の世界観)の記憶です。

私たちは普段、こういう事(古代からの世界観)を意識することなく生活しています。しかし、気付かなくとも、私たち日本人のものの見方や行動を規定している「何か」があります。その何かとは・・・。

この日本人の意識の底に眠った記憶とは、太古の昔から今日に至るまで、この豊かな森と水の日本列島という風土のなかで育成されてきた「日本人の精神的遺産」です。日本の神々の世界(八百万の神々)や風習・祭り・行事は、私たちの意識の底に眠った神々の記憶(古代の世界観)でもあり、大自然に宿る日本人の原風景でもあります。

このような、古代から豊かな森と水に恵まれた日本列島とうまく折り合いをつけ、自然と柔らかい関係を結び、自然と共に生きることを選んだ日本人の知恵を学びたいと思っています。

コメントをお願いします。

スサノヲ(スサノオ)

◆天神祭(大阪天満宮)と菅原道真の謎(一)

◆◇◆大阪天満宮と天神祭、大阪の夏祭りといえば天神祭

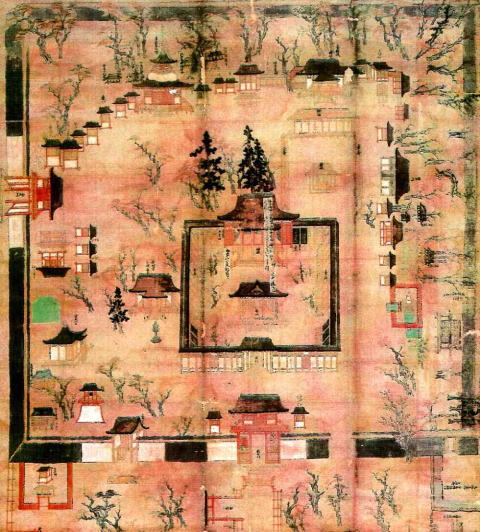

大阪の夏祭りといえば天神祭、七月二十四日の宵宮・二十五日本宮の二日間行なわれ、東京の神田祭・京都の祇園祭と共に日本の三大祭の一つとされている。大阪天満宮の天神祭は、一千余年の歴史を受け継ぐ、厳粛な神事と劇的な祭事が織り成す、日本最大の「火と水の祭典」だ。

天神祭には宵宮祭(前日祭で、今は七月二十四日)と本宮祭(同二十五日)とあるが、これら二日を合わせて一つの祭りで、宵宮祭のメイン・イベントは「鉾(ほこ)流し神事」(※注1)であり、本宮祭のメイン・イベントは「船渡御」(ふなとぎょ)(※注2)である。

本宮祭の船渡御(ふなとぎょ)では、例年大阪市北区の大川を約百隻の船が巡行する。午後六時頃、天神橋と上流の飛翔橋の二手から、約一万人が乗船して船が出ていき、船がすれ違うたび、にぎやかに手じめの「大阪じめ」が交わされ、祭りを盛り上げるそうだ。

フィナーレには、千六百発の奉納花火が打ち上げられ、「火と水の祭典」を飾る。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1) 鉾流神事:当宮鎮座の翌々年の天暦五年(九五一年)に鉾流神事が始まったと伝えられている。これは社頭の浜から神鉾を流し、その漂着した地を斎場と定めて、そこに神様を御迎えする神事だ。

鉾流神事は、 鉾に託して「穢(けが)れ」を祓(はら)うとともに、年に一度、神様が氏地を巡見されるという意味合いも持っている。この神様のお出ましを奉祝するために「天神祭り」がはじめられたのだ。

ところが、寛永二十一年(一六四四年)の還御後は、常設の斎場(御旅所)が設けられたため、鉾を流す必要がなくなり、神事は途絶えてしまった。しかし、昭和五年(一九三〇年)に至って鉾流神事が復活され、現在も古式ゆかしく斎行されている。

(※注2) 船渡御:江戸時代には、氏子・崇敬者の仕立てた数多の船が、舳先(へさき)に御迎人形を立て、意匠を競って船体を飾り立て、御旅所へ御迎えの船列を整えた。

昭和十二年(一九三七年)の船渡御列は、二百艘に達したというが、現在は警備の都合もあり、約百艘に制限している。昭和二十八年(一九五三年)、地盤沈下により橋桁が下がって船列の航行に支障が生じたために、それまでとは逆方向に大川を遡行するというコースの大変更を行い、現在に至っている。

スサノヲ(スサノオ)

◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(十四)

◆◇◆祇園祭(祇園御霊会)、八坂神社と祇園祭

四条通を鴨川を越えてまっすぐ東へ、東山通に突き当たった正面に見える赤い楼門が八坂神社の西門で、この場所を京都の人々は「祇園石段下」と呼ぶ。

八坂神社は、江戸時代まで「祇園社」「祇園感神院」などと呼ばれてたが、明治の「神仏分離令」によって仏教的な色合いが排除され、土地の旧称に従って「八坂神社」(※注1)と改称された。しかし、京都の人々は以前の通り、普通は「祇園さん」と呼んで親しんでいる。

八坂神社の夏祭りといえば「祇園祭」だが、こちらも明治維新の神仏分離令により、「祗園御霊会」(※注2)は仏教色を薄めて「祇園祭」と称されることになった。また、明治十年(一八七七年)、旧暦六月の七日と十四日であった祭日が、新暦七月の十七日(前祭)と二十四日(後祭)に固定された。

◆◇◆祇園祭(祇園御霊会)、八坂神社の起源(1)

八坂神社の創立については、『八坂郷鎮座大神之記』に「斉明天皇二年(六五六)、高麗から来た調進使の伊利之(いりの)が新羅国の牛頭山(ごずさん)にいます須佐之男命の御魂をもたらして八坂に祀ったという記述が『八坂社旧集録』に引用として記されてる。

このことについては、『日本書紀』神代紀の一書に「素戔嗚尊・・・新羅の国に降到りまして曾尸茂梨(そしもり)の処に居します」『日本書紀』神代紀の一書には「素戔嗚尊・・・新羅の国に降到りまして曾尸茂梨(そしもり)の処に居します」とあり、このソシ・モリは韓語漢で牛・頭を意味するという。八坂神社は、七世紀斉明天皇の頃に開かれ、社殿は天智天皇の頃に造られたとされているが、多少疑問が残る。

(※注1) 八坂神社という社名は、意外と新しく、慶応四年=明治元年(一八六八)三月の神仏分離令により、その五月、「東山の八坂郷にこれあり候ふ感神院祇園社、今度八坂神社と称号相改め候ふ」と布告されたことによる(『太政類典』。

このとき祭神名も、仏教的・道教的な牛頭天王(ごずてんのう)・婆利女・八王子から、純神道の(神速)素盞嗚尊(かむはや・すさのおのみこと)・櫛稲田姫(くしなだひめ)・八柱御子命(はしはしらのみこのみこと)に改称された。

明治以前は、「感神院祇園社」ないしは単に「祇園社」と呼ばれてきた。ですから、京都の人々は、今でも親しみ見込めて“祇園さん”と呼ぶ。それが、京都東山の八坂郷にあるところから、正式には「八坂神社」と称されることになったのだ。

(※注2) 「祗園御霊会」は、遡れば、すでに「祇園社(天神堂・感神院)」創立以前の貞観十一年から八坂の地で行われており、それを機縁として「祇園社(天神堂・感神院)」が移されたとも考えられる。しかし、京内に「御旅所」を設けて神幸祭・還幸祭を行うようになったのは、約一世紀後の天延二年からだ。

しかも、その翌年、円融天皇が御願報賽のため、奉幣の勅使を遣わした。これにより、「祗園御霊会」は「官祭」になったと考えられる。

「祗園御霊会」は神仙苑における「御霊会」が政争に敗れて誅された「怨霊=御霊」に対して行われたが、八坂における「祗園御霊会」は「怨霊=御霊」とは関係なく、むしろ古来の「道饗祭(みちあえさい)」「疫神祭」などのような、恐ろしい疫病を左右する疫神を鎮め慰めるものであったようだ。

スサノヲ(スサノオ)