この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。

◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(二)

◆◇◆祇園祭(祇園御霊会)、京の夏祭り、祇園祭のはじまり

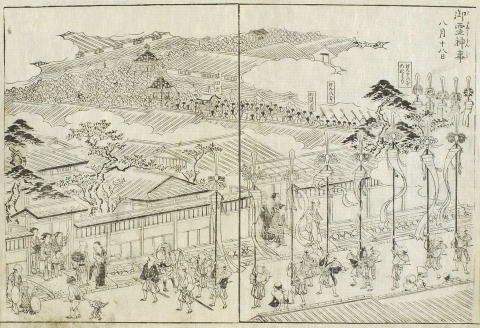

祇園祭(祇園御霊会)は、京都三大祭の中でも、最も有名な祭りだ。例年、まだ梅雨のあけきらない七月中旬の蒸し暑い時に、十七日の山鉾巡行や、前日の宵山にも前々日の宵々山にまで、たくさんの人々が山鉾町あたりへ繰り出す。

この祭りは、京の人々に融け込んだ恒例の夏祭りだ(山鉾巡行が終わると、夏の本番という)。祇園祭(祇園御霊会)は、四条通りの東の突当たり、京都盆地の東の端に位置する八坂神社の恒例の祭典である。

その始まりは平安時代初期、貞観十一(八六九)年、京の都をはじめ日本各地に疫病(※注1)が流行したとき、その原因が疫神の祟りとされた。

多数の死人が出たため、日本の国の数である六十六本の鉾を立てて神泉苑(中京区御池通大宮)に送り、悪疫を封じ込める「御霊会」(疫病退散の祈願)を行ったのが始まり(※注2)とされている。はじめは、疫病流行の時だけ行われていたが、毎年六月七日と十四日に恒例化するようになる。

さらに、円融天皇の天延二年(九四六)、「祇園社(天神堂・感神院)」は「天台の別院」となり、都の中に「御旅所(おたびしょ)」を設け、祇園社の神様を、一定期間その「御旅所」にお迎えし自分達の町の悪い疫神や怨霊を追い払ってもらう御旅所祭礼(京中祭礼)=神幸祭・還幸祭(※注3)が行われる。

翌年、「祗園御霊会」は「官祭」になったとされる。その後、「祇園社」の興隆とともに、祇園祭は「祇園御霊会」または、略されて単に「祇園会」と呼ばれて発展するようになった。

そしてその後、保元・平治・応仁・文明などの乱のたびに祭礼は一端途絶えるが、すでに町衆の手に支えられていた「祇園祭」は町衆の手(町の人々のパワーと画家や工人たちの協力で乗り越えて)によってすみやかに復興するとともに、従来にも増して創意や趣向がこらされ、内容外観ともにますます豪華絢爛なものとなっていった。

また、当時の町衆の信仰と勢力は次第に大きくなり、天文二年(一五三三)法華一揆に際して、室町幕府は神事停止をしましたが、町衆の熱望により、“神事これなくとも、山鉾渡したし”と反抗した程です。

(※注1) 古代の人は、疫病を何ゆえに生ずると考えたのだろうか?。古代の人は漠然とではあるが「疫神」の仕業と考えていたようである。

また一方では、政争などにより非業の最期をとげた者の霊が、怨みを晴らすため(怨霊)、この世に疫病などの災いをもたらすと考えたのだ。このため、古くから「道饗祭(みちあえさい)」「疫神祭」「御霊会(ごりょうえ)」が行われていた。

(※注2) 貞観十一年に疫病が流行した際、卜部日良麻呂が、数年前の神仙苑の「御霊会」にヒントを得たのか、京の都の東方向の郊外にあたる八坂付近の人々を率いて、疫病をもたらす怨霊を神輿に封じて神仙苑へ送り込むような祭りを行った。

『祇園社本録縁録』には「貞観十一年(八六九年)、天下大疫の時、宝祚隆永・人民安全・疫病消除・鎮護のため、卜部日良麻呂(うらべひらまろ)、勅を奉じて、六月七日、六十六本の矛(長さ二丈ばかり)を建つ。同十四日、洛中の男児及び郊外の百姓を率いて神輿を神仙苑に送り、以て祭れり。これ祇園御霊会と号す。爾来、毎年六月七日と十四日、恒例と為す」とある。

(※注3)これは三基の御輿(牛頭天王と他二柱の神様)と、神官、稚児、巫女などの行列が「御旅所」に渡御(とぎょ)し留まった後、社に還るという形態であった。このような古い形態は、「神幸祭」と「還幸祭」として残されているが、稲荷祭や松尾祭にも残っている。今のような、山鉾巡行などなかった。

スサノヲ(スサノオ)

◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(一)

◆◇◆京都祇園祭(祗園御霊会)、日本三大祭のひとつ

「コンコンチキチン、コンチキチン」の音色(氏子たちが笛・太鼓・鉦で奏でる祇園囃子)を聞くと、いよいよ夏という感じだ。

夏の訪れを告げる京都の夏の風物詩・「祇園祭」は八坂神社(※注1)の祭りで、大阪の「天神祭」・東京の「神田祭」とともに、日本三大祭のひとつに上げられており、その歴史の長さ、またその豪華さ、祭事(神事・祭礼)が一ヶ月(七月一日~七月三十一日)にわたる大規模なものであることなどで広く知られている。

「祗園祭」はその昔「祗園御霊会(ぎおんごりょうえ)」といわれていた(後に「祗園御霊会」は“祇園会”と略され、一般に祇園祭とよばれるようになる)。この祭りは、京の人々に融け込んだ恒例の夏祭りである。

◆◇◆京都祇園祭(祗園御霊会)、日本と日本人の基層(原点と深層)-宗教民俗学の視点-

京都祇園祭(祗園御霊会)は、京都八坂神社のご本尊(スサノヲ命・須佐之男命・素盞嗚尊)をまつる例祭である。この日に参詣すると特別なご利益が与れるという。

「祇園祭」は七月一日(七月一日の「吉符入り」を皮切りに三十一日まで数々の祭礼が行なわれる)からおよそ一ヶ月間、京都東山区の八坂神社を中心に行われるが、祭りの山場は七月十七日の山鉾巡行と、その前夜の宵山だ。また家々では、秘蔵の屏風や家宝を玄間先に並ぺて祭りの雰囲気を盛り上げる。

「祇園祭」は、およそ千百年に及ぶ伝統を持つ日本を代表する最大級の祭りである。しかも、「祇園社」が全国に勧請され、同じような「祇園祭」が全国で行われている。

しかし、日本を代表する祭りでありながら、意外に知らない事が多いのだ。実は京都に住んでいる人でも、山や鉾がどのようなものか、祇園御霊会の意味や祇園祭の歴史について聞かれても、答えられない人も多い。

この機会(七月は祇園祭本番)に、「祇園祭」を通して見えてくる、日本と日本人の基層を宗教民俗学の視点から考察してみたいと思う。

たとえば、八坂郷と八坂氏、八坂神社の起源、祇園祭と八坂神社、祇園祭の歴史的変遷、祇園御霊会と牛頭天王(御霊会信仰の発生と成立)、牛頭天王とスサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)の習合、御旅所祭礼(京中祭礼)と地縁的共同社会、山鉾の成立と発展、山鉾巡行と京の町衆、山鉾風流、祇園祭と稚児、祭りの現代的意義など、いろいろと取り上げていきたい。

(※注1)八坂神社は、江戸時代まで「祇園社」「祇園感神院」などと呼ばれていたが、七世紀斉明天皇二年に開かれ、社殿は天智天皇の頃に造られたとされる説もあるが、貞観十八年に南都の僧円如が八坂の現在地に堂宇を建てたという説が有力である。

スサノヲ(スサノオ)

◆スサノヲ命(素戔嗚尊)と祇園祭(祗園御霊会)の謎(二)

◆◇◆祇園祭(祗園御霊会)、御霊信仰と御霊会

御霊信仰(※注1)とは、非業の死を遂げたものの霊を畏怖し、これを尉和してその祟りを免れ安穏を確保しようとする信仰だ。日本は古来より死霊はすべて畏怖の対象であった。

ことに怨みを抱いて死んだ霊は、その子孫に祀られることがなければ人々に祟りをなすと信じられていた。疫病や飢饉、そのたの天災があるとその原因の多くはそれらの怨霊や、祀られることのなかった亡霊の祟りとされていたのである。

古来から御霊信仰と思われるものは文献上に記されているが、一般的に盛んになったのは平安時代以後のことだ。特に、御霊の主体として特定の個人、多くは政治的失脚者の名が挙げられてその霊が盛んに祭られるようになった。

文献上の初見は『三代実録』貞観五年(八六三年)五月二十日条の記事にあるが、これは御霊会を朝廷が行なった記録であるが、民衆の間ではそれ以前から行なわれていたと考えられている。

当然、政治的失脚者の個人を怨霊として恐れたのはその政敵だった人たちであり、一般民衆がそのような怨霊の個性を認めていたかどうかは疑問である。

一般の御霊信仰は必ずしもそのように明白な特定の歴史的人格に結びつけることなく、むしろ一般にはなんらその実体の明らかならぬもの、知られざる怨霊に対する漠たる畏怖をもとに成立したものである(※注2)。

その具体的な霊格(祭神名)は多くは巫祝の託言や創唱によるものであったようである。有名な紫野今宮など(※注3)多くの御霊会は単に御霊という以外に何ら特定の祭神名を称することがなかったようだ。

御霊信仰は外来の信仰としての陰陽道や仏教の影響も少なくなく、特に仏教については亡霊追福を第一目的とする念仏信仰と御霊信仰とは互いに相結びついて中世以降の庶民信仰を強く色づけることになった。

御霊信仰は日本において人を神に祀るもっとも一般的なケースとして、神道の一特質を考えるうえに重視されるべきものと考えられる。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1) 御霊会とは、御霊を尉和遷却するために行なわれる法会や祭礼の汎称のことだ。文献の初見は『三代実録』貞観五年(八六三)五月二十日条の記事で、この日、疫癘防除のため勅命によって神泉苑で催された。『金光明経』や『般若心経』を講じ、舞楽や雑伎散楽が演ぜられ、縦覧をゆるされた市民とともに歓をつくしたとある。

(※注2) 御霊会はもともともっとも古い信仰に根ざし、ひろい民間習俗を背景とするものであっただけに、僧侶による読経講説よりも、木偶や神輿を作って民衆が賑やかな歌舞とともにこれを難波海に送って行くことが、むしろその祭礼の根幹をなしていた。正暦五年(九九四)年六月の船岡御霊会のことを記した『日本紀略』は特に「此非二朝議一起レ自二巷説一」と注している。

(※注3) 平安時代、疾疫や飢饉の頻発と相表裏して随時随所で民衆が相会して御霊会を行った。当時の文献によれば、手近なものだけでも紫野(今宮)・衣笠・花園・出雲寺・天安寺新造神社・西寺御霊堂・城南寺明神・熊野新宮御霊などを見つけることができる。中で有名なのが祇園・北野の両御霊会だ。

平安時代末期(院政期)ころ一応定着したその神輿迎えと神輿送りの形式並びに随従する馬長や風流田楽は、神社祭礼の一つの典型となった。それは日本古来の氏神祭祀が祈年・新嘗両祭を中心に春秋二季の祭りを中心としてきたのに対し、疾病流行の時季(旧暦五、六月)に、夏祭りとして行なわれるようになったのである。

スサノヲ(スサノオ)

◆スサノヲ命(素戔嗚尊)と祇園祭(祗園御霊会)の謎(一)

◆◇◆京都祇園祭(祗園御霊会)、京の祭りの特徴

京都では、大きな祭りは春から夏に集中する(葵祭・祇園祭・大文字送り火・愛宕の火祭り等など)。これは他の地域における一般的な年中行事のサイクルとは異なっている。

一般的な日本の祭りは、農耕のサイクルによって年中行事が構成され、その結果、春の田植え前と秋の取入れ後に大きな祭礼が営まれることが多いのだ。

特にその年の収穫を感謝し、翌年の豊饒を祈願する意味で、秋の農作業が一段落する時期に最も盛大に祭りが行なわれるケースがほとんどである(日本古来の氏神祭祀などは、祈年・新嘗両祭を中心に春秋二季の祭りとなる)。

では、京都における祭りのサイクルはいったい何に基づくものなのであろうか(何によって決まるのであろうか)。

昔は、春から夏にかけて疫病が蔓延し、人々は、為すすべもなく恐怖に慄くばかりであった。では、古代の人は、疫病を何ゆえに生ずると考えたのであろうか。

漠然とではあるが外から忍び込む「災厄」の何者かであり、それは「疫神」の仕業だと考えていたようだ(※注1)。また一方では、政争などにより非業の最期をとげた者の霊が、怨みを晴らすため(怨霊)、この世に疫病などの災いをもたらすと考えたようなのである(※注2)。

具体的に対策が取られるようになったのは、京都(山城国)に平安京が遷都されてからのことである。平安京では為政者は政争にあけくれ、多くの貴人が非業の死を遂げた。人々は怨みや未練を抱きながら亡くなっていった怨霊を恐れ、その結果「御霊信仰(怨霊を鎮め慰撫して災厄を祓い清める祭礼)」が生まれてくる(※注3)。

もしかすると、時代は崇りを求めていたのかも知れない。人々は、為政者への天罰、怨霊の復讐を待ち望んでいたのかも知れない。一方の為政者も、密かにさもありなんと心のどこかでは「待ち望んでいた」のではないだろうか(だからこそ「崇り」が成立するのである)。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1)御霊会以前、『神祇令』の注釈書『令義解(りょうのぎげ)』には、季春(旧三月)の恒例祭として「鎮花祭」(疫神が飛び散り、人々に疫病をもたらすことを抑え鎮める祭り。大神神社・狭井神社などで行われています)、季夏(旧六月)の恒例祭として「道饗祭(みちあえさい)」(疫神は外から入ってくるものとされ、京城の四隅や国堺(国境)で侵入を防ぐ祭り。県神社などで行われています)を疫神祭として説明しています。

(※注2)春から夏前の時期に「御霊会」が行なわれるのは、この頃が一番疫病の流行しやすい季節であったからである。現在でも六月から七月に梅雨明けするまでの時期は、もっとも食中毒や伝染病が逸りやすい時期だ。

またこのことは梅雨の集中豪雨による河川の氾濫とも関係がある。すなわち、鴨川や桂川などの京都の河川は、かつてはよく氾濫した。河川の氾濫は水害であると同時に、その後には伝染病の流行という二次的な被害をもたらすことは今もよく知れていることである。

つまり、天災による災厄と疫病の流行とは、常に一体のものであり、ゆえにこのような時期に、災厄や疫病の招来の根源とされている御霊を祀り、京の町の平安を祈願したのである。医療の方法もほとんどなかった当時としては、神仏に加護を求めるだけが頼りであった。

(※注3)御霊信仰のはじまりは、桓武天皇の廃太子、早良親王(崇道天皇)であったとされている。為政者への天罰、怨霊の復讐といった集団幻想が御霊信仰を生み出していく。このときから御霊会が始まり、平安京の都人を恐怖に落とし込んできた。

疫病の流行や各地方で争乱が勃発し、朝廷はほっておけない社会的出来事になってくると、官民挙げての御霊会が行われるようになっていく。

スサノヲ(スサノオ)

◆七夕の起源、「棚機津女」と「牽牛織女」(六)

◆◇◆七夕の起源:(6)、スサノオ命(須佐之男命)とアマテラス(天照大御神)

『古事記』「高天原」説話に、スサノヲ命(須佐之男命)とアマテラス(天照大御神)誓約(うけひ)の際、「天の安の河」を挟んで相対する。ここには「天の真名井(神聖な井)」が登場し、誓約の儀式に「水」が非常に重要な意味を持つことがわかる。

次に高天原において、アマテラス(天照大御神)の弟神であるスサノヲ命(須佐之男命)が荒れ狂い、乱暴狼藉の限りを尽くす場面がある。畦を壊し、水路を潰し、神殿を汚し、更には皮を剥いだ馬を屋内に投げ込む(天津罪)。これはアマテラスの天岩戸隠れの原因になる事件なので多くの方が知っている話だ。

この時、馬を投げ込んだところが忌服屋(いみはたや)という、神衣(かむみそ)・神御衣(かんみそ)を織る神聖な機織りのための部屋である。この場面 は「棟(むね:原本では「頂」。屋根の意か)」に穴を開けてそこから馬を投げ込んだ、とあることから機織りのためだけに家屋があった、または他の仕事部屋と一緒であっても「忌服屋」と名がつけられている以上は、他とは仕切ってあったと考えらる(※注)。

これらのことは、七夕の織姫(織女)と彦星(牽牛)の関係と、なんらかの共通性を示しているのかもしれない(類型説話)。また天岩戸隠れの条に、アマテラス(天照大御神)が岩戸に隠れた際、「下の枝には青い神衣、白い神衣を懸けて祈りを捧げた」とある。この神衣(かむみそ)・神御衣(かんみそ)を織るのは、神に仕える巫女の仕事だったといわれている。神衣は文字通り、神様に捧げる供物であると同時に、地上に降臨した神様に着せるための衣であったのだ。

七に夕と書いて「たなばた」と読ませるが、元の表記は「棚機」だ。機は 「き」ではなく「はた」と読むから、これは織物を織ることを指す。 この織物は普段に着る着物ではなく神衣(かむみそ)・神御衣(かんみそ)と呼ばれる神に捧げるための布である。

「棚」は(普段生活するところよりも)一段上げて 作った場所のことだ。機を織るために特別に場所を作り、そしてその場所は一段上げることによって生活圏内と厳然と区切る。現代でも神棚を最も高いところに設えたり、地鎮祭で注連縄(しめなわ)を張ったりする。

これは神の場所と人の場所、それぞれ区切っているわけだ。だから人が日常使用する服ではなく、神のための衣を織るのに棚を作るのは日常の生活空間から切り離し、非日常空間を構築するために必要なことであった。一種の結界ともいえるその場所で、身を浄めた織り子が神御衣を織るのだ。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注) アマテラス(天照大御神・天照大神)も、また、棚機津女(たなばたつめ)の属性を帯びている。『古事記』上巻に、「天照大御神、忌服屋(いみはたや)に坐(ま)して、神御衣(かんみそ)を織らしめし時、(中略)天の服織女(はたおりめ)、見驚きて、梭(ひ)に陰上(ほと)を衝(つ)きて死にき」。

『日本書紀』神代上第七段本文には、「天照大神の、みざかりに、神衣(かむみそ)を織りつつ、斎服殿(いみはたどの)に居ましますを見て」。

また、『日本書紀』神代上第七段一書第一には、「稚日女尊(わかひるめのみこと)、斎服殿(いみはたどの)に坐(ま)しまして、神之御服(かむみそ)織りたまう」。さらに、『日本書紀』神代上第七段一書第二には、「日神(ひのかみ)の織殿(はたどの)に居します時」などが、それを示す。

スサノヲ(スサノオ)