この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。

◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(二十)

◆◇◆祇園祭(祗園御霊会)、祇園神は、スサノヲ命(須佐之男命・素戔嗚尊)=武塔神=牛頭天王(3)

そのことは、『伊呂波字類抄』に、「天竺北方の九相国に吉祥園があり、牛頭天王はその城の王で武塔天神ともいう」と記されており、さらに『備後国風土記』の逸文には、「昔、武塔神が旅の途中、蘇民将来は貧しかったけれども宿を貸してもてなし、弟巨旦将来は富み栄えていたが断ったため、後に疫病が流行したとき、蘇民将来の子孫には茅の輪をつけて災から免れさせたが、その他の者はことごとく死に絶えた」という説話が記されていて、これに「われはハヤスサノヲの神(速須佐雄能神)なり」と云ったとあることによる。

『釈日本紀』には「これすなわち祇園社の本縁なり」ともあり、古くより、牛頭天王(※注1)と武塔神(※注2)が、スサノヲ命(素戔嗚尊)(※注3)と習合されていたことがわかる。昔は、疫病は死に直結する恐ろしい災厄であった。だから、疫病を鎮める力を持つ神に対する信仰は、大変に篤いものがあった。そうした神様が京都八坂神社の牛頭天王(ごずてんのう)であり、武塔(むとう)神であり、スサノヲ命(須佐之男命・素戔嗚尊)であったのだ。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1) インド仏教の祇園精舎の守護神・牛頭天王は、中国に渡り、民間信仰の道教と習合する。そして、牛頭天王は、道教の冥界の獄卒となる(もともとは「地獄」の獄卒)。その他にも、道教と習合した仏教には、馬頭羅刹(めずらせつ)や閻羅王(閻魔)も登場することになる。その牛頭天王・馬頭羅刹が日本に伝来すると、それぞれ牛頭天王・馬頭観音(ばとうかんのん)へと変わっていくのだ。そこには、農耕文化と天神信仰との関わりがみられる。

天神信仰では、農耕の際、雨乞いの祭りをするのだが、そのときに犠牲を捧げるのだそうだ。それが牛や馬であった。牛・馬は家畜というよりも、もとは犠牲の動物だったのだろうか。そうしたことからか、牛・馬は神社と深い因縁があるようになる(「絵馬」は元来、馬の犠牲の名残だ。京都では祈雨止雨の祈祷の際、馬が奉納されたそうである)。古くは、「祇園社」では、牛を祭って天神の怒りを鎮め、疫病を防止しようとしたのである。

(※注2) 『備後国風土記』は次のように語っている。「昔、北の海にいた武塔神(スサノヲ)が、南の神の娘に求婚に来た折り、日が暮れてしまった。丁度そこに住んでいた、蘇民将来、巨旦蘇民の兄弟に宿をこうた。弟の巨旦蘇民は、たくさんの家や倉などを所有している豊かな生活にもかかわらず、宿を貸さなかった。兄の蘇民将来は、子沢山で食べる物もない貧さなのに、快く武塔神を泊めた。その後、武塔神は再び蘇民将来を訪れ、『茅の輪を腰の上につけなさい』といった。その夜、武塔神は、この茅の輪を身に付けていた蘇民将来の子孫以外を悉く殺してしまったのである。そして次のように言う。『後の世に病気などが流行った時、蘇民将来の子孫といって、茅の輪を腰に付ければこの害を逃れることができる』と…。この神話伝承に基づき、茅の輪神事や蘇民将来に関する行事が行われている。

(※注3) かなり早くから牛頭天王=武塔神とスサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)とを同一視する習合思想が流布していたように思われる。古代の人は、『記・紀』神話(荒れすさぶる神が、追放され辛苦を重ねた末、心を清めて、この世を救う善神・英雄神となるスサノヲ神話)を通して、スサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)に威力のある神、疫病防除の霊験を持つ神と信じたのであろう。

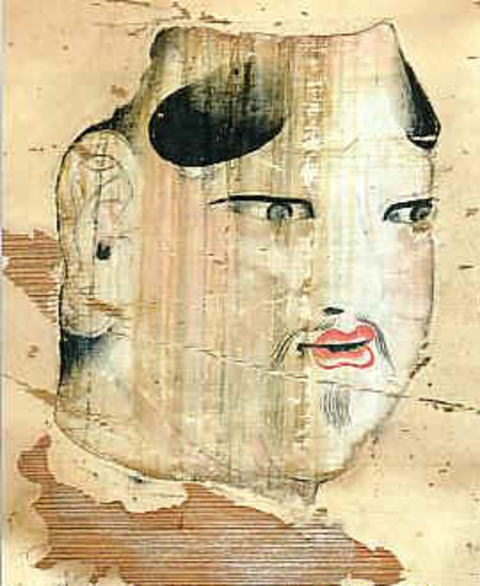

スサノヲ(スサノオ)

◆カミと神祭り、太古の息吹・「カミ」と感応し忘我の境地へ

太古より、豊作を祝い大漁を寿ぎ「カミ」に感謝し、またその次の年もよき年であるよう祈願する「神祭り」を行った。

「神祭り」は、時には熱狂的な非日常的空間を出現させた。

聖なる山奥の神社の漆黒の闇、何処からこんなに集まったのか、境内は氏子で埋め尽くされる。松明の火が燈され、炎はメラメラと上空へ舞いあがり、暗闇の天空を真っ赤に染める。炎は人を陶然とさせ、次第に氏子たちの顔は紅潮、心臓の鼓動が高鳴る。

すると、祭りの興奮は最高潮に高まり、氏子たちの体から湧き出た凄まじいエネルギーは、太古の息吹・「カミ」と感応し、忘我の境地へと導く。

そこには個人という意識は希薄で、すべては一つであり一体である。こうした体験を共有することにより、人々は「カミ」と共にいることと氏子としての絆を再認識する。

祭りとは太古より、「カミ」を通じて人間を癒し、共同体を維持させてきた、壮大で強力な舞台装置であったのだ。

スサノヲ (スサノオ)

◆天神祭(大阪天満宮)と菅原道真の謎(七)

◆◇◆大阪天満宮と天神祭、大阪天満宮の創始

大阪天満宮の創始(御鎮座)は、平安時代中期に遡る。菅公(菅原道真)は、延喜元年(九〇一年一月二十五日)、政治の上で敵対視されていた藤原時平の策略により昌泰四年(九〇一年)九州太宰府の太宰権帥(だざいごんのそち)に左遷されることになる。

菅公(菅原道真)は、摂津中島の大将軍社に参詣した後、太宰府に向うが、二年後にわずか五十九歳でその生涯をとじた。(延喜三年/九〇三年二月二十五日)その約五十年後、天暦三年(九四九年)のある夜、大将軍社の前に突然七本の松が生え、夜毎にその梢(こずえ)は、金色の霊光を放ったという。この不思議な出来事を聞いた村上天皇は、これを菅公(菅原道真)に縁の奇端として、同地に勅命を以て鎮座されたという(※注1)。

大将軍社(※注2)は、その後摂社として祀られるようになったが、大阪天満宮では、現在でも、元日の歳旦祭の前に大将軍社にて「拂暁祭(ふつぎょうさい)」という祭りを行い、神事の中で「祖(そ)」と言ういわゆる借地料を納める習わしになっている。

大将軍社のいわれや歴史、信仰については、大化改新後の孝徳天皇が都した難波・長柄豊崎宮の西北に置かれた守護神大将軍社だといわれている。実際、いまも地主神として天満宮の一角に鎮座している。この「大将軍」は、祇園社の牛頭天王の一子が道教の大将軍であったことから、道教の影響を窺うことができる。

京都の御霊会でも「疫神」を祓い流すことが行なわれていたが、それが流されたのがここ大阪湾であった。天満の地は、菅公(菅原道真)に縁のある地だが、それ以上に、かつてそれ以前からこの「祓い流し」の適地として、大阪天満宮があったように思われる。それが「天神祭」の鉾流神事や船渡御の船行事にも繋がっているように思われるのだ。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1)天神(天神様)はもともと農耕を左右する天候、特に雨をもたらす雷の神様であった。しかし、菅原道真公の左遷と憤死の後、京の都が相次ぐ天災飢饉に見舞われると、誰となく「恨みを残して死んだ菅原道真公の怨霊が祟っているのではないか」と噂するようになる。菅原道真公は当初、崇り神とされたのだ。

平安京を震撼させた荒ぶる魂・怨霊の神で都の人々に恐れられていた。その菅原道真公の祟り(怨霊)と農耕の神の「雷公」「雷神」のイメージとが結び付き、天神信仰が一気に拡大していったのである。

もともと怨霊であった菅原道真公も、「天満大自在天神」という神名で祀られるようになると国家鎮護の神となり、五穀豊穣の神、歯痛の神などへとイメージを変えていく。そして天神様を祀る神社を「天満宮」といい、京都の北野天満宮を筆頭に、天神信仰は全国に広まった。現在全国の神社総数約八万社のうち、天満宮の数は一万二千社を超えるといわれている。

(※注2)『和漢三才図会』には、京都の「大将軍社」について記されている。それによると、「桓武天皇は平安域の四方(東西南北)に将軍塚を築き、王城の鎮護とされた。各々祭る神に異説がある。西京一条の西、大将軍町(現上京区一条通御前通西入)に大将軍杜があり、現在の祭神は素盞嗚尊五男三女の神と、聖武・桓武両帝である。元は西方の社で星を祭ったという。大将軍杜 四ヵ所にある。」とある。

「大将軍」とは、陰陽道でいう方位の吉凶を司る八神の一柱であったそうだ(大歳神・大将軍・大陰神・歳刑神・歳破神・歳殺神・黄幡神・豹尾神)。

しかも、この方位を司る「大将軍」は、スサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)と同一視されていたようだ。素戔嗚尊は牛頭天王であり、暦のすべてを支配する神として信仰され、櫛稲田媚命は歳徳神、八柱之御子神は八将神として暦の上では吉方・凶方を司る神とされている。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1)桓武天皇は怨霊に対しての怯え方は異常で平安京の周囲に「結界(霊的なバリア)」を何重にも張り巡らせていた。桓武天皇は「風水による結界」だけでは物足りず、平安京の周囲四カ所にあった「磐座(いわくら・古代の人々が神に祈りを捧げた巨石)」をわざわざ掘り起こし、「一切経」という悪鬼を退散させるお経をその下に埋め込み、平安京の周囲に新たに「結界」を張ったと言われている。

そして更に桓武天皇は「天照大神(あまてらすおおみかみ)」の弟「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」を平安京の周囲に祀って「大将軍(たいしょうぐん)」と名付け、これまた霊的な結界を張ったと言われている。北…「大将軍神社」(京都市上京区西賀茂角社町) 、東…「大将軍神社」(京都市東山区東山長光町) 、南…「大将軍社(藤森神社)」(京都市伏見区深草鳥居崎町) 、西…「大将軍八神社」(京都市上京区一条通御前西入ル) 。すごい念入りに三重の結界を張り巡らしたのだ。

スサノヲ(スサノオ)

◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(十九)

◆◇◆祇園祭(祗園御霊会)、祇園神は、スサノヲ命(須佐之男命・素戔嗚尊)=武塔神=牛頭天王(2)

平安京の成立とともに人口が急増、それとともに疫病(悪疫)が度々流行る(むかしは、疫病の流行は大災害であった)。京の人々は恐怖し(※注1)、それを何とか防ぎ除くために、「道饗祭(みちあえさい)」「疫神祭」「御霊会(ごりょうえ)」(※注2)が頻繁に行われた。

京の郊外にあった八坂の地でも、貞観十一年(八六九年)、「御霊会(ごりょうえ)」が行われ、これが祇園祭(祗園御霊会)(※注3)の始まりとされている。さらに疫病(悪疫)を祓う威力(霊威)の強い神を求めようとした(※注4)。

貞観十八年(八七六年)、播磨の広峯社(現姫路市内)から疫神=疫病払いの神として牛頭天王(すでに播磨の広峯社の時点で、牛頭天王と素戔嗚尊は同体化・習合されていたようだ)が勧請された。疫病払う神・牛頭天王(※注4)は、日本人にとっては素戔嗚尊であったのだ。また、スサノオ命(素戔嗚尊)は武塔天神ともされた。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1) 古代の人は、疫病を何ゆえに生ずると考えたのであろうか。古代の人は漠然とではあるが「疫神」の仕業と考えていたようだ。また一方では、政争などにより非業の最期をとげた者の霊が、怨みを晴らすため(怨霊)、この世に疫病などの災いをもたらすと考えたのである。このため、古くから「道饗祭(みちあえさい)」「疫神祭」「御霊会(ごりょうえ)」が行われていた。

(※注2) 平安時代初期(九、十世紀頃)、京の都には幾度も疫病が流行した。医学の未発達な当時の人々は、それを疫神や祟り神の祟りだと考えのである。そこで、都のはずれで疫神にお経をあげたり、楽を演奏したりして慰め、町の外へ祓う儀式、「御霊会(ごりょうえ)」を行った。

その頃の祇園は京の都の町外れにあたり、この「御霊会」がよく行われた。やがて祇園には、疫神を祓う威力があるといわれる、牛頭天王(ごずてんのう)が祀られた。これが祇園社、現在の八坂神社になる。

(※注3) 貞観十一年に疫病が流行した際、卜部日良麻呂が、数年前の神仙苑の「御霊会」にヒントを得たのか、京の都の東方向の郊外にあたる八坂付近の人々を率いて、疫病をもたらす怨霊を神輿に封じて神仙苑へ送り込むような祭りを行う。

『祇園社本録縁録』には「貞観十一年(八六九年)、天下大疫の時、宝祚隆永・人民安全・疫病消除・鎮護のため、卜部日良麻呂(うらべひらまろ)、勅を奉じて、六月七日、六十六本の矛(長さ二丈ばかり)を建つ。同十四日、洛中の男児及び郊外の百姓を率いて神輿を神仙苑に送り、以て祭れり。これ祇園御霊会と号す。爾来、毎年六月七日と十四日、恒例と為す」とある。

(※注4) 牛頭天王とは、もともとインドの祇園精舎の守護神で、中国で道教の神々と習合した後、日本では、疫病神(えきびょうしん)として考えられるようになった。また、祇園祭(祗園御霊会)は、祇園社の祭神であった「牛頭天王」を指して、天王祭とも呼ばれている。

祇園社の社名の改称とともに、祭神も変更したが、祭りの名称は、そのまま残り、現在に受け継がれている。荒ぶる神性が、疫気を祓う威力を発すると古くから信仰上で捉えられてきたからだ。また、スサノヲ命(素戔嗚尊)は、一名を「糺(ただす)の神」ともいう。人々を悪疫から守り秩序ある状態に導く善神と意識されたからだ。

スサノヲ(スサノオ)

◆日本と日本人の神観念、自然と共に生きる

太古より、日本は四季に恵まれた風土であった。そこに住む我々の祖先の日本人は、自然の恩恵をいただき、自然の恵みに感謝をして生きてきた。

恩恵をもたらしてくれる自然に、祖先の日本人は、大きな力の働きを感じ取っていた。自然界の森羅万象に大きな力の働きが存在し、我々に恵みを与えてくれると・・、しかしときには、災いを与えると・・・。

こうした日本人の自然観が即ち、素朴な日本人の神観念を生み出していくのである。

特に水への信仰は、生きていくには無くてはならないもの、生きとし生きるものを育むものとの観念があった。そして、その水を育むのは、降った雨を大地に蓄える森林の役割であることを、太古より人々は知っていた。

京都の貴船(きぶね)の地名の起りは、水源の神の鎮まるところ、そこは樹の生い茂った山、「樹生嶺(きふね)」だというわけである。

だから我々の祖先は、感謝こそしても、決して樹木を粗末には扱わなかった。自然がもたらす恵みに感謝しつつ、自然と共に生きて来たのである。

スサノヲ(スサノオ)