この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。

◆秋分の日と秋行事・彼岸の中日(序)

◆◇◆秋分の日と秋の行事・彼岸の中日

彼岸とは、雑節の一つで春・秋2期の彼岸会(ひがんえ)のことだ。春分の日・秋分の日をはさんで前後三日ずつ、計7日間をいう場合もある。 彼岸の初めの日を「彼岸の入り」といい、 終わりの日を「彼岸の明け」、また春分・秋分の日を「彼岸の中日」という。

彼岸の入りから四日目が彼岸の中日になる。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉を耳にするが、彼岸は季節の変わり目であり、寒暑ともに峠を越す。

彼岸の間、各寺院では彼岸会の法要が行われる。彼岸は本来仏教用語でサンスクリット語のpara(波羅)の訳で、「到彼岸」という語に由来している。生死輪廻の此岸(しがん、煩悩に満ちた世界)に対してそれを解脱した悟りの境地(涅槃・悟り)の世界に至るという意味である。

さらに煩悩に満ちたこちらの世界を現世、涅槃の世界を死後の極楽浄土と捉え、あちらの世界と考えたところから、亡くなった先祖達の霊が住む世界を「彼岸」と考えるようになりました。

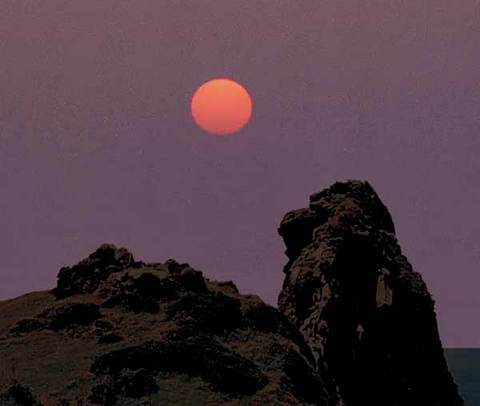

秋分の日は太陽が真東から昇り、真西に沈む。そして涅槃の世界を「西方浄土」と呼ぶ事があるとおり、阿弥陀仏のいる極楽浄土は「西」にあるとされているので、真西に太陽が沈む春分の日・秋分の日は夕日が極楽浄土への道しるべとなると考えられたのだ。

また、昼と夜の長さが等しいので、仏教を尊ぶ中道の精神にかなったという説もある。仏教的色彩の濃い彼岸であるがインドや中国にはみられない、日本独特のものといわれている(彼岸会の始めは大同元年=806年、崇道天皇=早良親王の霊を慰めるために行われたとも)。

スサノヲ(スサノオ)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(八)

◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、『竹取物語』とかぐや姫、「物語の出で来はじめの祖(おや)」

『竹取物語』(通称「竹取物語」、「竹取翁の物語」とも「かぐや姫の物語」とも呼ばれてきた)は、『源氏物語』絵合巻(絵合せの帖)に「物語の出で来はじめの祖(おや)なる竹取の翁」と称揚された、初期物語の代表的秀作であり、日本最初の「物語」(「昔話」など口承・伝承的なものではない作り物語‘’伝奇物語 。しかし、作者や年代を含めてその成り立ちは未だ謎)だとされている。

日本人なら誰にでもそのあらすじを知っている、我が国古典文学を代表する作品でもある。作者、成立に関わる確かな記録は残されておらず、『大和物語』にこの物語にちなんだ和歌が詠まれて以降、『宇津保(うつほ)物語』の女主人公「あて宮」の造型に強い影響を与えたほか、『源氏物語』にも多くの「かぐや姫」的な女性たちが登場するなど、後の物語文学(十一世紀成立の『栄華物語』や『狭衣物語』や十二世紀成立の『今昔物語集』など)への影響ははかりしれないものがあったようだ。

◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、『竹取物語』とかぐや姫、作者・成立年代未詳

『竹取物語』の書名、作者、成立、書誌、伝本には多くの謎(確かな記録は残されておらず)があり、未だにその全貌は明らかにされていない。特に、かぐや姫の誕生の場がなぜ「竹」であるのか、ということについては、隼人(海人族・海神族・南九州)の竹文化(竹民俗)との関連も指摘されているが、確固たるところは不明だ。

『竹取物語』の作者については、『竹取物語』の文体・語彙・語法・構成・難題の品などから、和歌に秀で、中国などの仏典、漢籍に深く通じ、大陸文化に造詣の深い教養人で、古来の伝承をもとにして文学的にまとめ上げるこのとできる人物と考えられている。

古くは「紀貫之(きのつらゆき)『土佐日記』」や「源融(みなもととおる)三十六歌仙」、「源順(みなもとのしたごう)『後撰集』」。書き出しの類似から「源隆国(みなもとのたかくに)『今昔物語集』」、和歌の作風から「僧正遍照(そうじょうへんじょう)六歌仙」、漢文体『竹取物語』から「空海(くうかい)」などが取り沙汰されてきた。したがって、成立年代も特定できない。

およそ『白氏文集(はくしもんじゅう)』伝来の承和(八四七年)以後、和歌の歌風から貞観(じょうがん)年間(八五九~八七六年)、さらには『古今集』撰進前後の延喜五年(九〇五年)あたりまで、諸説入り乱れているというのが現状だ。

◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、『竹取物語』とかぐや姫、物語の構成要素と構造

この物語『竹取物語』にはさまざまな要素が盛り込まれているが、「竹取の翁」が竹の中から幼子を発見(竹中生誕譚)し、富を得るという致富譚(ちふたん、貧者が長者になる説話)や、「かぐや姫」が三月で成人するという急成長譚、求婚難題物と求婚者たちの名前に密接な関連を持たせながら、それら難題求婚譚の顛末を語りつつ、その最後に巧みなラストシーンが用意されている語源譚、さらに御狩の行幸・帝の求婚譚、かぐや姫の昇天譚(羽衣説話)、ふじの煙(地名起源説話)と続く構成要素と構造など、古物語の体裁を装いながら、実は古代小説の始発に位置する作品として完成度の高い内容を誇っている。

かぐや姫の誕生(竹中生誕説話)→ 竹取翁の長者譚(致富長者説話)→ 妻どい・五人の貴人の求婚(難題求婚説話)→ 御狩の行幸・帝の求婚譚→ かぐや姫の昇天(羽衣説話)→ ふじの煙(地名起源説話)

スサノヲ(スサノオ)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(七)

◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、月は不死の世界(神仙思想)

日本人であれば、月と兎と言えば、餅つきが連想さる。また、中国では兎は不死の薬を搗き、月は不死の世界とされた(※注)。月は新月と満月を繰り返し、一度消えて復活することから、古代人は不死を感じたようである。日本でも、『竹取物語』には、月に不死の薬があるとされている。

かぐや姫は昇天の際、月世界に戻るため不死の薬を少し嘗め、残りを翁に渡す。翁は天皇に献上するが、天皇も不死の薬など要らぬと言って、名前も不死の山(富士山)で燃やして天(月世界)に返してしまった。この話は、人は不死を拒否したとの譬えにも取れる。

◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、満月とかぐや姫

「かぐや姫」という名は、「光り輝くヒメ」という名義である。これは第一に満月時の月光の謂いであろうと推察される。すなわち、満月信仰や観月民俗が「かぐや姫」誕生の前提にあったようだ。

『竹取物語』で、翁はかぐや姫を竹筒の中に発見する(『塵袋』には、竹の中に住む兎が隠岐島へ洪水で流される話が見られる)。かぐや姫や兎が竹と係わるのは、竹筒などの閉塞された空間が、神などの不可思議な存在が出現する聖なる空間であるとする考えがある(竹そのものにも驚異的成長力から、古代の人々は神秘的な力を感じていた)。

また、竹筒は、下から月を見るように見上げれば、円に見え、満月も円であることとする見方もある。また、月の斑点は一般的には兎とみる見方があるが、一方女性に見る見方も少なくない。かぐや姫はその光り輝く名義からも、月中の斑点に見出した美女が原型かもしれない。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注)中国の信仰や習俗の底流(基層)には、中国神話と原始宗教(人類に普遍的な豊穣と再生の信仰)が見え隠れしている。中国思想は、東洋の合理的な儒教や現実主義的な道教を第一に考えてしまうが、こうした思想が中国全土を覆い尽くす以前は、非合理的で呪術的で神秘主義的なもう一つの中国があったのである。

そうした失われた太古の中国の痕跡が近年盛んに発掘され、ようやく解明の糸口が見えるようになってきた。その一つが長江流域の「長江文明(総称)」である。上流域の四川省の三星堆(さんせいたい)遺跡もそういった文明の一つだ。

中国神話では、月で不死の薬草を搗く兎の説話は、西王母(せいおうぼ、西方の仙界・崑崙山に棲むという)の神話に属し、仙界の一つが月世界であった(蓬莱山なども)。

スサノヲ(スサノオ)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(六)

◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、月神・ツクヨミ命(月読命・月夜見尊・月弓尊)

『記・紀』の神代には、父神・イザナギ命(伊邪那岐命・伊弉諾尊)の左目(陽)から太陽神・アマテラス(天照大御神・天照大神)、右目(陰)から月神・ツクヨミ命(月読命・月読尊・月夜見尊・月弓尊)(※注1)が生まれたと記されている(ちなみに、スサノヲ命は鼻から生まれたと『古事記』)。このように、日月は父神・イザナギ命の両眼として描かれている。

そして、『古事記』では、父神・イザナギ命から、「汝命は、夜の食国を知らせ」と命じたとあるが、『日本書紀』(一書・第六)には、「月読尊は滄海原(あおうなばら)の潮の八百重を治すべし」とある。この話からは、海を主な生産の場とする海人族の信仰と月神との結び付きを感じさせる。

月読命(ツクヨミ命)の「ヨミ」は月の満ち欠けを読むことから、ツクヨミ命は暦日を読むことと吉凶を占う(農事を占う)ことに関係し、さらに潮汐を司る神ともされ、月と潮の満干にも関係しているとされている。以上のように、ツクヨミ命は農耕と深く関係する神であり、また航海とも関係する神でもあったわけだ。

『記・紀』神話の中では、月神・ツクヨミ命は、穀物神・ウケモチ神(保食神)のもてなしの仕方が汚いと言って斬殺するが、殺されたウケモチ神(保食神)の体から、栗・稗・稲・麦・大豆・小豆等の穀物の種が穫れる(穀物起源神話、その他にも牛・馬・蚕など)。

これは、穀物の死(刈取り)と種子の誕生(収穫)という死と再生(復活)が、月神と深く係わることを示す神話である(月の満ち欠けする様と、死と再生の反復を重ねて見ていたのであろう。これは、太古から人々が月に対して持ち続けていた月の神秘のイメージである)。

そうした考えが、生命の源泉である水と結びつき、日本では古くから月神が若返りの水(魂を若返らせる霊力の水)をもたらすとする信仰が生まれた(正月の若水汲み、東大寺二月堂のお水取り、穢れを祓う水)。

『万葉集』には「天橋も 長くもかも 高山も 高くもかも 月読(つくよみ)の 持てる変若水(をちみず) い取り来て 君に奉りて 変若(をち)得しむもの」(天の橋がもっと長いなら、高山がもっと高いなら、月の神の持っている若返りの水を取ってきて、あなたにさしあげて若返らせてあげるのに)(巻十三・三二四五)と若返りの水の伝承が歌われており、この神が生命力への信仰と深い関わりを持っていたのであろうことが推察される。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1)月神・ツクヨミ命は、黄泉の国から戻ったイザナギ命が、禊祓をして生まれた三貴子の一柱である(世界の神話では、太陽神は男神で、月神は女神とされるが、日本の神話では反対である)。アマテラス、スサノヲ命と兄弟神になる。『記・紀』神話では、太陽信仰のアマテラスを中心とした神統譜が作られたので、月神・ツクヨミ命の存在は薄くなってしまった。

しかも、ツクヨミ命に関する神話はほとんどなく、『日本書紀』に、ウケモチ神(保食神)が口から穀物・獣などを出してもてなそうとしたのを見て「きたないことをする」と言って殺してしまったとしている。それに対して、アマテラスは「悪しき神なり」とツクヨミ命の所行に怒り「もうお前には会いたくない」と言ったとしている。

そのため月は太陽の出ていない夜にしか輝くことができなくなり、太陽と月は昼と夜に別れて輝くようになったとする「昼夜起源」説話とされるのである。ただし、この説話は『古事記』ではスサノヲ命がオオゲツヒメ神(大気都比売神)を斬殺したことになっている。

スサノヲ(スサノオ)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(五)

◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、古代の月と祭り

古代(太古の昔より)、人々にとって、祭りは互いの連帯を強め、地域や集落の結束を固める上で、とても重要な行事であったと想像でる。なかでも、先祖を祀る祭りと自然の恵みに感謝する祭りは、地域や集落の一大イベントであったのであろう。共通の先祖を確認することによって、互いの同胞意識(連帯感)を高めたに違いない。そして秋の収穫が終わると、祭りはピークを迎えるのだ。

酒(果実酒)が振る舞われると、人々は夜通し歌い踊り、そして恵みをもたらした自然の神々に感謝するのである。そしてその次の年もよき年であるよう、豊饒を祈願する「神祭り」を行った。その際、空には大きな満月が煌々と光り輝いていたはずである(※注1)。それは古代(太古の昔より)において、毎月の満月が特別な節目(祭り、ハレ)であったのだ。当時の月は今よりも空気が澄んでいる分大きく、くっきりと鮮やかに、自分たちを包み込むように見えたのであろう。

少しずつ欠けていく月(※注2)は、厳しい冬の到来がそこまで来ていることを知らせてくれた。だからこそ、秋の満月の夜には不安をかき消すかのように、人々は酒を飲み、夜通し歌い踊りあかしたのであろう。その名残が、「芋名月」や「豆名月(栗名月)」として受け継がれてきているのである(月祭り、満月信仰、観月民俗)。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1)古代(太古の昔より)、月が全く出ない夜というのは、恐ろしい物の怪(鬼や魔物)の住む闇の世界であった。闇夜は、古代人にとって何よりも怖いものであったのである。そうしたとき、人々は一所に集まり、一晩中騒ぎまわって闇の恐ろしさを紛らわしたのであろう。それだけに明るい月が上って、煌々と住居の中まで照らしてくれる夜は、どんなにか人々の不安をかき消し、心を安らげたことであろうか。

(※注2)月は規則的に満ち欠けし、その周期的な運動は何かの霊威を、人間や大地に確実に照射しているかのように感じ取れる(感じ取られていたのであろう)。古代、月の満ち欠けは、月の「死と再生~満月~死と再生」という、死と再生をくり返す姿と捉えられていたのだ。そして、その月の霊威の最盛期が満月の夜であったのである。古代の人々は、満月の夜、世界と人間のすべては月の最大の生エネルギーを浴びると考えた。これが本来の月見だったのである。(月祭り、満月信仰、観月民俗)。

スサノヲ(スサノオ)