◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(二)

◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、出雲国二の宮

朝日山(三百四十二メートル、神名火山=神奈備山)の麓に鎮座する佐太神社は『出雲国風土記』(天平五年=七三三年)には「佐太御子社」と記され、『延喜式』(延長五年=九二七年)には「佐陀神社」と記され、「佐陀大神社」とも称せられる由緒ある古社である(この地は、出雲でも相当早い時期に人が住み着いた所で、縄文早期の佐太講武貝塚や弥生の古浦砂丘遺跡があり、はやくから農耕が芽生えていたことが窺える)。

祭神・佐太大神(または、佐太御子神)を祀り、本殿は南殿・北殿・中殿の宏大な三殿が並び、佐陀三社とも呼ばれる。古来より、出雲大社に次ぐ出雲国の二の宮と崇められてきた。

この本殿は朝日山を背に神殿が三殿並立という珍しい建て方で、豪壮な大社造になっており、国指定重要文化財にもなっている。また、祭神・佐太大神(のちに、猿田彦神と同一視されるようになる)は『出雲国風土記』における中核神であり、この神社の地位がひじょうに高かったことを示唆している。

御祭神は、北殿に天照大神、瓊々杵尊、中殿に佐太大神、伊弉諾尊、伊弉冉尊、事解男命、速玉之男命 、南殿に素盞嗚尊、秘説四座が奉斎されている。

祭礼は年に七十五回行われたというが、今でも御坐替神事とお忌祭(お忌み祭=おいみまつり。社伝によれば、イザナミ命=伊邪那美命・伊弉冉尊の去った旧暦十月に八百万の神々が佐太神社に参集されるので、厳粛な物忌みがなされるところから、神在祭を「お忌み祭=お忌みさん」というとしている)が有名だ。

佐太神社の約百メートルほど東に佐太神社の摂社の田中神社がある。この神社の歴史も古く、『出雲国風土記』にその名を見ることができる。出雲地方では神無月(十月)を、全国の神々が集まるとして神在月といい、佐太神社では、十一月二十日~二十五日(旧暦十月)にお忌さん(お忌みさん)と呼ばれる神在祭が行われる。

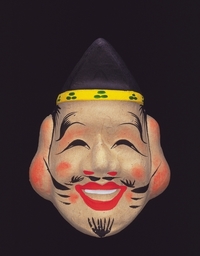

毎年、九月二十四日には神座に敷く御座を敷き替える御座替神事が行われ、翌日に奉納される佐陀神能は、神楽に能の舞を取り入れたもので深夜まで続く(国の重要無形民俗文化財)。

佐太神社では古来、竜蛇(海蛇を神の使いとして信仰する竜蛇信仰)は恵曇の古浦から上がるとされていた。古浦とそのとなりの江角浦とを合わせて神在浜と呼ばれるが、そこには板橋という佐太神社の社人が居住して、松江藩から食禄を受け、竜蛇上げの職を奉していたといわれている。

竜蛇はセグロウミヘビとよばれる海蛇(背が黒色をしており、脇腹の色が金色をしている)で、この海蛇が海上を渡ってくるときは金色の火の玉に見えるという。

そして、佐太神社の境内にある舟庫に掲げられた額には「神光照海」とかかれ、「海を光らして依来る神」はセグロウミヘビであったと思われる(お忌み祭の頃の季節風=お忌み荒れによって浜に打ち上げられる。こうした竜蛇信仰は、海の彼方から依来る神という古代信仰である)。

スサノヲ(スサノオ)

【出雲学】神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(一)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)