◆東大寺二月堂の修二会、お水取り

◆◇◆古都・奈良の春を呼ぶ幻想的な炎の舞い、火と水の聖性をシンボライズ

古都・奈良に春を呼ぶとされる、東大寺二月堂の修二会(しゅにえ・お水取り)が、三月の一日に本行入りした(二月堂修二会、三月一日~三月十四日)。

お水取りとは、連行衆(れんぎょうしゅう・十一人の参篭する僧侶)が、約一ヶ月の間(「前行(別火坊)」も含めて)籠もって修行することである。深夜、お勤めをするためにこの三週間二月堂に籠もっている僧たちが中庭にある閼伽井屋(あかいや)に入り、この中で水を汲む(汲む所は非公開とされている)。

閼伽井屋(あかいや)の閼伽とは梵語のアルガの音写で水のことで、英語のアクアと同じ語源だそうだ。

十一人の練行衆(参篭する僧侶)は、二月堂の本尊・十一面観音に向かい自分と万民の罪を悔いつつ許しを請う(悔過)。さらに、新年の除災招福と豊穣安穏を祈願する。

この行法は、奈良時代から一度の中断もなく続いている伝統行事である。夜には長さ約六メートルの燃え盛る松明の火が二月堂の舞台からせり出され、僧が二月堂の床を踏み鳴らして内陣に駆け込む音が響き渡るとともに、火の粉を散らす。

闇の中に熱く燃え上がる大きな松明、華麗に飛び散る火の粉、僧が内陣に駆け込む騒々しい音、リズミカルに響きわたる霊妙なる真言(「十一面神咒心経」)、そして秘儀の中に行われる神秘的な若水汲み。

このように火と水の聖性をシンボリックに、「悔過」と「除災招福」を行う迎春法要(迎春の法会)。まさしく古都・奈良の春を呼ぶ幻想的な炎の舞だ。

これが終わると、やっと奈良に春の兆しが現れると奈良の人たちは言う。

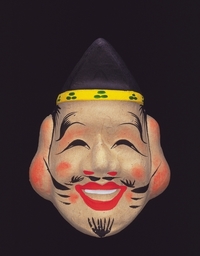

スサノヲ(スサノオ)

【出雲学】神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(一)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)