◆奈良・東大寺二月堂の「修二会とお水取り」

◆◇◆奈良・東大寺二月堂の「修二会とお水取り」、山岳信仰と仏教

3月1日から奈良の東大寺二月堂で、「お水取り」として知られる「修二会(しゅにえ)」の本行が始まった。1255年も続く春の祭典で、真っ暗の闇の中に松明が踊る厳粛な儀式である。

その中でも12日の深夜(13日の午前1時半頃)にひっそりと非公開で行われる若水汲みを「お水取り」と呼ぶ。この法要は、現在では3月1日より2週間にわたって行われているが、もとは旧暦の2月1日から行われていので、二月に修する法会という意味をこめて「修二会(しゅにえ)」と呼ばれるようになった。また二月堂の名もこのことに由来する。

この修二会は、二月堂のご本尊である二体の秘仏・十一面観世音菩薩に1年間の罪(罪障)を懺悔し、世界平和と国家安泰、万人豊楽を祈る行事(十一面悔過法要=じゅういちめんけかほうよう)で、天平勝宝四年(752年)より欠かさず行われてきたと伝えられている。

行中の3月12日深夜(13日の午前1時半頃)には、「お水取り」といって、若狭井(わかさい)=閼伽井屋(あかいや)という井戸から十一面観世音菩薩にお供えする「お香水(おこうずい)」を汲み上げる儀式が行われる。

また、この行を勤める練行衆の道明かりとして、夜毎、大きな松明に火が灯され、参集した人々を沸かす。このため「修二会」は「お水取り」「お松明」とも呼ばれるようになったた。

12月16日(良弁僧正の命日)の朝、翌年の修二会を勤める練行衆(れんぎょうしゅう)と呼ばれる11名の僧侶(十一面観音の十一面に合わせて)が発表される。明けて2月20日より練行衆は別火(べっか)と呼ばれる前行に入り、3月1日からの本行に備える。

3月1日からは14日までの二七ヶ日夜((二回×七ヶ日=計14日間)の間、本行に入る。火祭りとして知られるお水取りだが、前行、本行をあわせてほぼ1ヶ月、準備期間を加えれば3ヶ月にも及ぶ大きな法要となる。年間で一番寒い時期、練行衆にとってはほんとに厳しい勤行であろう。(※注1)

「修二会」の中心の勤行(悔過・仏への懺悔)(滅罪・罪滅ぼし)には、山岳信仰の修験道の行者(聖・優婆塞)が行う「祓い浄め」が色濃く反映している。山伏の「懺悔懺悔、六根清浄」の祈りの言葉にはそうした意味が込められている。また、海岸沿いの辺地を巡る「巡礼」もまた滅罪のための苦行の一つである。

良弁僧正と実忠和尚によって、「修二会」はこうした山岳信仰の「祓い浄め」を核に、仏教的衣をまとって今日的形になったのだ(藤原氏、特に光明皇后は一族と一族が作り上げた国家を守り抜こうと、滅罪の最新の呪法・仏教のパワーを駆使する法会・法要と寺院の建立に努める)。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1)東大寺開山良弁僧正の高弟、実忠和尚によってはじめられたと伝えられている。実忠和尚は751年笠置山中の龍穴から弥勒菩薩の兜率天内院に至り、そこで「十一面悔過」の行を観たという。

この十一面悔過を「地上」(人の世)で行ずるのが東大寺の修二会である。また、修二会は現在11口(人)の参籠僧によって営まれ、これを練行衆と言う。

和上、大導師(咒願師)、咒(しゅ・呪)師(咒禁師)、堂師、以上四職。以下、平衆七人で、北衆之一、南衆之一、北衆之二、南衆之二、中灯之一、権処世界、処世界と称される役を受け持つ。

スサノヲ(スサノオ)

【出雲学】神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(一)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

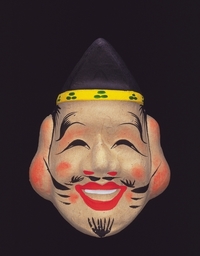

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)