◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(七)

◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、お忌み祭(神在祭)(2)

現在では佐太神社の神在祭(お忌み祭・お忌みさん)は、新穀を神々に捧げるという新嘗祭(にいなめさい)と同義のものとして行われている(これはこの神名火山に新穀を捧げる神名火山祭に発祥しているからと考えられている)。しかし近世においては、当時の祭神・イザナミ命(伊邪那美命・伊弉冉尊)(※注1)(※注2)が旧暦十月に出雲で崩御し、神名火山の山塊にある足日山(当時はこの山が神名火山と考えられていたようだ)に埋葬されたと考えられていた。

イザナミ命は神々の母として考えられていたので、当時の神在祭は、神々が母神に対する孝行のために、その崩御した旧暦十月、埋葬された近くの佐太神社に集まるのだとされていたのである。その故か、神無月の語源について、母神の無い月と考える向きもあったようだ(※注2)。

※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆

(※注1)『古事記』のイザナギ命(伊邪那岐命)・イザナミ命(伊邪那美命)の神話の中に、イザナミ命が死んで黄泉の国である出雲へ行くという条がある(「黄泉比良坂は、今出雲国の伊賦夜坂と謂ふ」としている。『日本書紀』では紀伊国熊野の有馬村としている)。

イザナギ命が諦めきれず、出雲まで追ってイザナミ命に御殿の戸を挟んで会う。イザナミ命の覗くなという言い付け(禁忌)を聞かず、イザナギ命が妻の姿を覗くと腐乱した死体があったという。この条は出雲の葬儀方法で追葬の一種である風葬の風習(日本では沖縄、奄美大島などのごく一部で行われている。出雲では、藤と竹で編んだ籠に死体を収め、高い山の常緑樹に吊るし、死体が腐って骨だけになってからその骨を丁寧に洗って埋葬する方法である)を思い起こさせる。

『記・紀』神話には、出雲の信仰や習俗・風習を見て取ることが出来る。これは何を意味するのであろうか? 宮廷の「旧辞」に収められていた出雲の神話をベースに、淡路島を拠点とする海人族のイザナギ・イザナミの国生み伝承などを取り入れ、新たに宮廷神話(国家神話・王権神話・天皇家神話)が作られたのかもしれない。

(※注2)十月の異名を「神無月」という。一般には、全国の神々が出雲に集い神が不在になるからとされている。これが定説となったのは十二世紀の半ばだというが、異説も多くある。一つには、世界を陰・陽の二つの原理から説く陰陽説(陰陽五行説)による説で、神は陽であり、十月は陽の気がない極陰の月とされた。

つまり「陽=神の無い月」が神無月に転化したというのである。この考え方を、具体的な神に結びつけ、神々の母であり、陰神とられるイザナミ命が(出雲で)崩御したのは十月とされ、「(母)神の無い月」というわけだ。また、神無月は「神嘗(かんなめ)月」が転化したという説である。神嘗は新穀を神に捧げる祭儀(祭礼)であるが、十月はこの神嘗のための月だったと見る説である。

神無月の由来については、この他にもたくさんありハッキリしていない。しかし、祭礼行事を見る上では由来だけではく、祭礼に対する考え(その意識の変化)を確認することも重要なようだ。実際、出雲諸社の神在祭でも、どの説を重視するかによって、祭礼の意味や起源を窺うことが出来そうである。

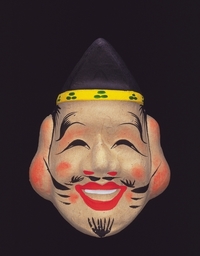

スサノヲ(スサノオ)

【出雲学】神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(一)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)

◆日本の神々の世界(八百万の神々)と神祭り

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(五)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(四)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(三)

◆エビス神、信仰コミュニティーの成立(二)