◆七月七日、七夕(七夕の節句)の由来(七)

◆◇◆七夕と『竹取物語』、隼人(海人族・海神族・南九州)の竹文化(竹民俗)

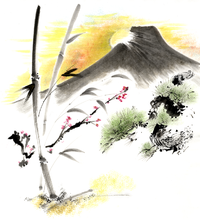

隼人(海人族・海神族・南九州)は竹文化(竹民俗)と関係が深く、朝廷によって畿内に早くから移住させられ、竹器製作に従事していた。また、大和国吉野などには竹林が移植されていた。隼人の畿内の移住を通して、奈良あるいは平安時代の竹文化(竹民俗)が伝承されていったようだ。

ここには、隼人(海人族・海神族・南九州)の竹文化(竹民俗)と『竹取物語』の関係がある。『竹取物語』は、隼人に伝承されてきた説話や中国華南の説話(竹や羽衣をモチーフにした伝承説話)などが、日本で段階的に「説話」から「物語」へと発展し、平安初期にはほぼ今見るような「物語」として定着していったようなのだ。

◆◇◆七夕と『竹取物語』、「かぐや姫」と満月信仰・観月民俗

かつて日本の基層文化(南方モンゴロイドがもたらした、ニッポンの焼畑イモ文化・汎アジア文化)として、観月ならぬ「月見」行なわれていた。月見は正月以前の「正月」であったとされている。この忘れられた民俗の古層から生まれたのが「かぐや姫」であったのであろうか。

こうした「十五夜」「月見」との関連から、満月信仰や観月民俗が「かぐや姫」(かぐや姫という名前は、光を意味する「かがよふ」からきているとも)を誕生させたとの指摘もある。

◆◇◆七夕と『竹取物語』、かぐや姫にまつわるさまざまな説

かぐや姫と『古事記』の迦具夜比売命(かぐやひめのみこと)との関連を指摘する説では、『古事記』上巻で豪族・大筒木垂根王(おおつつきたりねおう)の娘として迦具夜比売命(かぐやひめのみこと)が登場する。

京田辺市内には集落「大筒木郷」があったとされ、大筒木垂根王がこの地域の長で竹取物語の「竹取の翁」だと推定し、「京田辺が竹取物語の発祥地」という説を唱えている。

他にも、全国で「竹取物語」に関係するとされる場所は静岡県富士市、奈良県広陵町、京田辺市、京都府向日市、香川県長尾町、岡山県真備町、広島県竹原市、鹿児島県宮之城町などがあり、それぞれに伝承が残されている。

スサノヲ(スサノオ)

◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)

◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)

◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)

◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)

◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)

◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)

◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)

◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)

◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)

◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)

◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)